“La primavera fallida del papa Francisco”, por José Arregi

De su blog Umbrales de Luz:

De su blog Umbrales de Luz:

Es triste ver a un papa de 86 años gravemente enfermo en un hospital, un hombre absolutamente desbordado desde el primer día de su elección, como todo papa, por un sistema inhumano –el poder absoluto del papado–; un hombre que no puede caminar y apenas puede respirar, obligado por el sistema a seguir desempeñando o fingiendo más bien el desempeño de su función de sumo pontífice, de “puente” imposible entre un “Dios” omnipotente y una institución humana histórica, cultural, espiritualmente agotada.

No es hora de panegíricos ni reprobaciones de este hombre convertido en rehén de su función insostenible, ni de prolongar el morbo de los partes médicos o de las cábalas sobre el próximo cónclave. No es hora ciertamente de fomentar piadosas oraciones a “Dios” para que el hombre Jorge o Francisco recupere sus fuerzas, retome su función y culmine su misión irrealizable. Es hora más bien de una seria y serena reflexión sobre este pontificado con sus inevitables contradicciones personales e institucionales. Es hora, sobre todo, de reimaginar una Iglesia de Jesús sin clero ni papado.

Traslado a esta página web dos colaboraciones escritas para un libro que acaba de ser publicado en francés: Réformer ou abolir la papauté. Un enjeu d’avenir pour l’Eglise catholique. Ésta de hoy propongo una evaluación del pontificado de Francisco. Dentro de unos días publicaré la segunda colaboración: “Reimaginar una Iglesia de Jesús más allá del clericalismo”.

Deseo al hermano Francisco una paz profunda dentro de sí y en todo su entorno.

El papa Francisco cumplirá pronto 12 años de pontificado. ¿Qué queda de las esperanzas despertadas por el obispo de Roma venido de la pampa argentina?

Las páginas que siguen no quieren ni acusar ni excusar, sino entender la situación y comprender a la persona en su contexto: el sistema clerical tan arraigado y en contradicción con el evangelio y la cultura. No pretendo dictar responsabilidades, sino mirar los hechos, entender su contexto, y captar en lo posible las señales del presente y la llamada del futuro.

- Unos gestos iniciales sugerentes y equívocos

En la tarde del 13 de marzo de 2013 supimos que había sido elegido papa Jorge Bergoglio, un obispo “venido de lejos”, el primer papa del continente americano y el primer jesuita papa.

Primer gesto: adoptó como nombre Francisco. Sugerente combinación para una reforma eclesial profunda, me dije. Francisco de Asís: humilde y libre, manso y subversivo, y siempre el menor. Ignacio de Loyola: lleno de luz en la mente y de lágrimas en los ojos, maestro y director de almas y de obras, y siempre peregrino. A tres siglos de distancia –en el umbral del Renacimiento Francisco, en el umbral de la Modernidad Ignacio–, ambos soñaron con que la Iglesia volviera a Jesús, con que aquel imponente aparato de poder y de riqueza erigido en torno a Roma se despojara, se desarmara, se humanizara, se evangelizara, y pudiera ofrecer consuelo y liberación a un mundo nuevo. Pero no sucedió. A Francisco le organizaron una gran Orden, y a Ignacio le utilizaron para la Contrarreforma, y sus sueños no se realización. Pero siguen en pie, y son más urgentes que nunca [1].

Al atardecer, en su primera intervención, improvisada, dijo: “Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes os pido un favor: antes que el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la bendición para su obispo”. El gesto era encomiable, pero quedaba fuera de lugar la distinción, entre el obispo que da la bendición y el pueblo que se limita a rezar a Dios para que bendiga a su obispo. El pueblo puede ser bendecido, pero no bendecir. No es un detalle anodino; es el quid de la cuestión que planteo en estas páginas: el modelo clerical falsea la Iglesia en su raíz.

En esa misma intervención, el papa se presentó como “obispo de Roma”, pero todo el mundo sabe que nadie viene de Argentina (o de Polonia) al Vaticano para ser “obispo de Roma”, ni para ser solamente “el primero entre iguales” (los demás obispos), sino justamente para ser “papa”, investido de la autoridad suprema y de la última palabra sobre todas las iglesias y sus obispos. ¿Elegido e investido por quién? No por la Iglesia de Roma. Investido por Cristo y elegido por “sucesores de los apóstoles” escogidos y nombrados por “el sucesor de Pedro”, a quien Cristo habría entregó las llaves. ¿Tiene sentido todavía este lenguaje?

El nuevo papa decidió enseguida no residir en el Palacio Apostólico, sino la Residencia Santa Marta, que hospeda a obispos de paso por Roma. Parecía renunciar al protocolo y al boato. ¿Renunciaría también al poder y a las prerrogativas teológicas del papado?

Si a los gestos unimos el porte natural, la mirada directa, el rostro afable, el trato llano, el estilo personal austero, la palabra descomplicada y fresca…, es más que comprensible que en muchas católicas y católicos despertara la ilusión de una reforma profunda e irreversible, de una primavera eclesial.

A pesar de todo ello, a los 100 días del nuevo pontificado expresé mis reservas: “No basta con que el papa sea buena persona. Tampoco basta con reformar la Curia. El problema de fondo es el sistema católico: un sistema teocrático, una monarquía absoluta sustentada en ‘dios’. La gran reforma que, desde el corazón del mundo de hoy y de todas las criaturas, el Espíritu o la Ruah creadora y consoladora reclama es que el papa, con su poder todavía absoluto, declare nulo dicho poder: que anule los dos dogmas que lo sustentan, que fueron promulgados por el Concilio Vaticano I (1870) y que el Vaticano II dejó intactos por imposición de Pablo VI: la infalibilidad y el primado absoluto del papa sobre todas las iglesias. Y mientras eso no cambie, nada sustancial cambiará, por bueno que sea el papa. No basta con que el papa Francisco sea un nuevo Juan XXIII, pues después de éste vinieron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y 60 años después estamos donde estábamos antes; en realidad, estamos mucho más lejos del mundo, pues el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Mientras el papa detente todo el poder, todo dependerá de cómo sea el papa siguiente (y los poderes ocultos nombrados o tolerados por él). A mi modo de ver, nada de lo que sabemos de su pasado y le hemos oído decir o visto hacer en estos 110 días permite esperar que promueva la reforma radical que urge en la Iglesia. No se lo reprocho, pues también él, con toda su bondad, es rehén del sistema” [2].

- Una voz eco-política de tono profético

El papa Francisco será reconocido sobre todo por su Exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013) y su Encíclica Laudato si’. El mensaje socio-ecológico, político-económico, son mucho más importantes que todos sus gestos y que su doctrina teológica. Los textos mismos dan fe de ello, pues vienen a afirmar que la sanación integral de los heridos y la liberación integral de todos los oprimidos constituyen el centro, el fondo y la esencia del Evangelio y de todas las doctrinas y leyes.

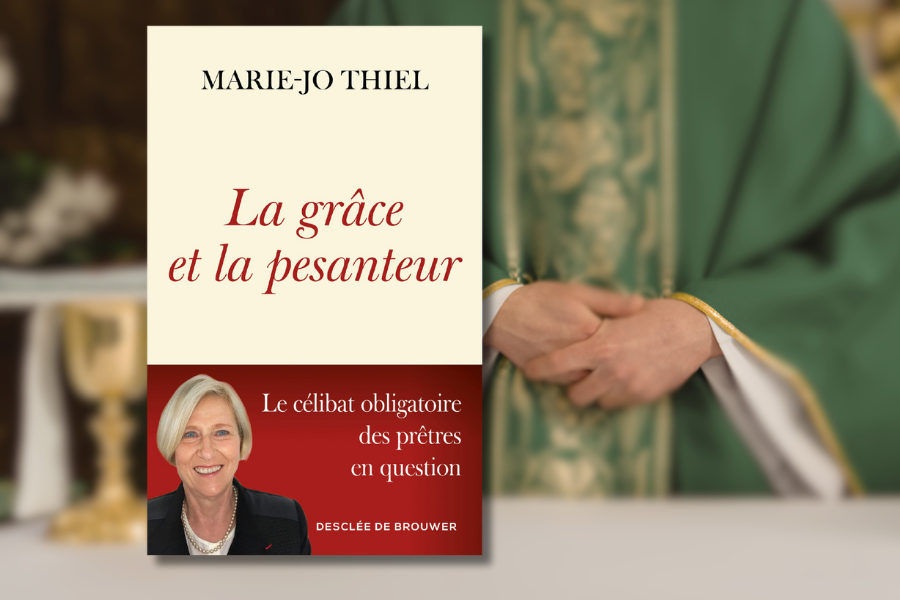

Me referiré sobre todo a la Exhortación Evangelii gaudium, un texto excepcional lleno de aliento y frescura, me atrevería a decir que el mejor documento emanado de Roma desde el inicio del papado hace 1000 años. El Evangelio es gracia y liberación. La “primacía de la gracia” (n. 112) es su única norma y norma absoluto. En agosto de 2013, seis meses después de su elección. en una entrevista con Antonio Spadaro, s.j. para L’Osservatore Romano, en agosto de 2013, había dicho: “En esta vida, Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañarlas con misericordia”. Evangelii gaudium, publicada tres meses después, desarrolla las implicaciones políticas y eclesiales de estas palabras precursoras. Traslado aquí algunas de las afirmaciones más destacables de esta Exhortación, profética en su conjunto.

Contra una economía que mata. “Hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa” (n. 53). “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera… A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales” (n. 56). “La inequidad es raíz de los males sociales” (n. 202). “Hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia” (n. 59). “La inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás” (n. 60).

Una Iglesia con los últimos y con todos los heridos. “La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (n. 47). “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (n. 50). “La Iglesia ‘en salida’ es una Iglesia con las puertas abiertas” (n. 46). Jesús llama a la Iglesia “a la revolución de la ternura” (n. 88). “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio (n. 114). “Estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos” (n. 216). “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás” (n. 270). “Hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha” (n. 195). “Quiero una Iglesia pobre para los pobres” (n. 198).

Una Iglesia encarnada en diversas culturas. “Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad” (n. 73). “Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas” (n. 74). “La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar” (n. 174). “Se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan” (n. 271). “Como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural” (n. 116).

Una Iglesia sin respuesta a todas las preguntas. “En el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares” (n. 241). “Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones” (n. 16).

Una Iglesia en permanente reforma. “La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del ‘siempre se ha hecho así’. Invito a todos a ser audaces y creativos (…), sin prohibiciones ni miedos” (n. 33). A no “desarrollar la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo” (n. 83). “No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico” (n. 107). “No nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual” (n. 108). “También debo pensar en una conversión del papado” (n. 32).

¡Bravo! Pero, para ser justo, debo señalar con la misma convicción que la exhortación papal no se mueve ni un ápice del marco dogmático tradicional y del modelo canónico –clerical– de la Iglesia católica romana. El llamamiento a la conversión de la Iglesia se limita fundamentalmente al plano personal, y las referencias a la conversión institucional son muy vagas y generales. Y surge la pregunta: ¿la profunda transformación socio-política que reclama el papa no pierde fuerza y credibilidad si la propia institución eclesial sigue aferrada a sus viejos paradigmas obsoletos, a sus formulaciones dogmáticas, a su sistema autoritario y jerárquico, a su ordenamiento clerical y patriarcal?

- “Vino nuevo en odres viejos”

“Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino reventará los odres, y se perderán el vino y los odres. El vino nuevo en odres nuevos” (Mc 2,22; Mt 9,17; Lc 5,37-38). A mundo nuevo, teología nueva, para que el Evangelio de Jesús no pierda su fuerza inspiradora y el mundo no pierda el aliento inspirador del Evangelio. Los nuevos paradigmas culturales requieren la revisión de los viejos lenguajes dogmáticos, al igual que la teoría einsteiniana de la relatividad obliga a corregir o ampliar el modelo newtoniano del espacio y del tiempo, del universo en su conjunto. Pero pienso que el marco teológico que subyace a esta Exhortación son “odre viejo”. Baste con señalar cuatro ejemplos.

Redención. “Jesús dio su sangre por nosotros… Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres” (n. 178), “haciendo la paz mediante la sangre de su cruz (Col 1,20)” (n. 229). “Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona” (n. 274). Entiende la muerte de Jesús en la cruz en clave sacrificial expiatoria: “murió por nuestros pecados”, a causa de nuestros pecados, para reconciliar a la humanidad pecadora con Dios, o a Dios con la humanidad culpable. Un Dios soberano ofendido, Jesús como único Hijo de Dios encarnado para salvarnos, como víctima propiciatoria, su muerte como sacrificio, la cruz como altar, la salvación como perdón divino gracias a la muerte del Hijo de Dios… ¡Todo eso queda tan lejos del registro histórico, concreto, político-económico en el que se analiza y denuncia la inequidad del mundo!

“Conversión del papado”. “También debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización” (n. 32). ¿Acaso quiso Jesús dar un sentido al papado? ¿Acaso instituyó algo que tuviera algún remoto parecido con lo que se entiende por papado? Y aun en la hipótesis, enteramente infundada, de que Jesús lo hubiera instituido y organizado, ¿por qué habríamos de seguir vinculados a una institución de hace 2000 años? ¿No debemos ir mucho más allá que una reforma del papado?

Los “niños por nacer”. En la sección dedicada a “Cuidar la fragilidad”, la Evangelii gaudium se refiere al tema del aborto, y lo hace sin matiz alguno, en un tono duro, en términos inflexible. “Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. (…). Esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano (…). [Sin esta convicción, los derechos humanos en general y los de los “niños por nacer” en particular] “siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno” (n. 213). “No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión” (n. 214).

Efectivamente, “la postura de la Iglesia” –la del Vaticano más bien– no ha cambiado al respecto. Bien es verdad que no lo ha sacado a relucir con la frecuencia con la que lo hicieron sus predecesores Benedicto XVI y Juan Pablo II, al igual que no ha condenado el mundo actual como “increyente, relativista y hedonista”, como hicieron sin tregua los mencionados predecesores. Tampoco se ha referido al aborto con la frecuencia con la que hicieron aquellos. Pero su doctrina no ha cambiado lo más mínimo.

El último ejemplo es muy reciente y revelador. En septiembre de este mismo 2024, a bordo del avión de vuelta de su viaje a Luxemburgo y Bélgica, el papa Francisco afirmó que el aborto es un “homicidio” en todos los casos y a los profesionales médicos que lo realizan los llamó “sicarios”. ¿Es la manera de que la Iglesia alivie la angustia de muchas madres o padres, la manera de que se convierta en “puesto de socorro” o más bien “aduana”? Mucha gente, en Bélgica y en el mundo, se indignó ante estas palabras, injustamente ofensivas. Una condena general como ésta se halla fuera de lugar. La institución católica debiera considerar atentamente la opinión de tantos hombres y mujeres de hoy –entre las que se cuentan no pocos teólogos y teólogas– de profunda sensibilidad humana y probada honestidad intelectual. Y tomar en cuenta seriamente los datos científicos, unos datos que no constituyen la última palabra, pero que nunca deben ser ignorados. Hay razones científicas y antropológica de peso que nos disuaden de identificar al cigoto de un día con el feto de cuatro meses, o a éste con un “niño por nacer”. Pueden presentarse conflictos de valores extremadamente complejos, en los que se impone un discernimiento, principio al que Francisco ha apelado tantas veces.

La mujer excluida del ministerio “ordenado”. Apenas 8 meses después de su elección, en la Evangelii gaudium el papa Francisco establece ya claramente el marco teológico y canónico del que no se moverá hasta el día de hoy en lo que respecta al lugar de la mujer en la Iglesia. Es el viejo marco clerical y patriarcal que nada tiene que ver con Jesús y su evangelio, ni con los primeros siglos de la Iglesia, y sobre todo con lo que el Espíritu de la vida nos inspira.

Dice: “… El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal ‘nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad’ [Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici 51, 1988]. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene del Bautismo, que es accesible a todos. La configuración del sacerdote con Cristo Cabeza —es decir, como fuente capital de la gracia— no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia las funciones ‘no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros’ [Juan Pablo II, ib., nota 190]. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere ‘jerárquica’, hay que tener bien presente que ‘está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del Cuerpo místico de Cristo’ [Juan Pablo II, Carta ap. Mulieris dignitatem 27, 1988]. Su clave y su eje no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía; de aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia” (n. 104).

Puro odre viejo, como diré en los párrafos que siguen.

- La mujer ensalzada y subordinada

Este n. 104 de la Evangelii gaudium es una clara muestra del laberinto teológico-institucional en que sigue enredada Iglesia católica romana en relación con el lugar de la mujer en la Iglesia, más concretamente con el veto vigente contra su acceso a los “ministerios ordenados” o “consagrados” (diaconado, sacerdocio, episcopado).

El argumento fundamental –de hecho el único– al que recurre para sostener que tales ministerios deben ser reservados a los varones, y ello “sin discusión”, es que solo los varones pueden representar al Cristo varón, “a Cristo el Esposo” (tesis desarrollada en especial por Hans Urs von Balthasar, muy utilizada por Juan Pablo II y ahora por el papa Francisco). Nadie duda de que Jesús fuera varón, pero ¿tiene sentido afirmar que el Cristo o el Misterio crístico, divino, que en él reconocieron los cristianos es masculino? Me parece una idea delirante, tan delirante como afirmar que solo el varón representa a Dios o Aliento o Realidad fontal, o como pensar que un niño o una niña, un hombre o una mujer que participan en la Eucaristía debieran mirar al sacerdote que la preside como a su “Esposo divino”.

El papa hace malabares lingüísticos para refrendar no el argumento, sino la conclusión (previa al argumento) de la exclusión de la mujer del sacerdocio ordenado: distingue la “potestad” o “autoridad” o “función” sacerdotal por un lado, y la santidad o dignidad derivada del bautismo por otro; y señala que la potestad no se ha de identificar “demasiado” con el “poder”, menos aun con el “dominio”. Y, para ilustrarlo, afirma que “María es más importante que el obispo”… Papa Francisco, hermano: no se trata de que la autoridad o la potestad o la función sacerdotal se identifique o no con la santidad y la dignidad, sino solo de cuestionar que la potestad, autoridad o función sacerdotal sea reconocida exclusivamente a un varón, y de preguntarnos quién lo decide y en nombre de quién.

El papa se muestra abierto a reconocer un “posible lugar de la mujer allí donde se toman las decisiones importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia”. Pero la pregunta decisiva es: ¿piensa el pontífice que podría depender del voto de una mujer la decisión de la que aquí se trata, a saber, si la mujer puede o no desempeñar la “potestad” o “autoridad” o “función” de “representar a Cristo el Esposo”, de presidir la Eucaristía o de otorgar “la absolución de los pecados”, de ser en definitiva diácono, sacerdote u obispo? De hecho, esta decisión queda reservada al varón, y en último término al papa, tal como ha quedado claro durante todo el desarrollo del Sínodo sobre la sinodalidad y en su documento final refrendado por el papa. ¿Pero en qué razón se funda tal decisión “indiscutida”? Es lo que no se explica con un mínimo rigor teológico. Decir que Cristo lo decidió así no pasa de ser una petición de principio y una mera opinión, claramente desmentida por una gran parte de exégetas, historiadores y teólogos, y por muchas iglesias cristianas no ligadas a Roma.

Una vez más, queda al descubierto el fondo del discurso misógino típico de la teología clerical tradicional, aún vigente: el modelo de mujer es María, madre virgen inmaculada. Lógicamente, ninguna mujer de carne y hueso puede imitar a María, y acaba mirándose y siendo mirada como encarnación de Eva la pecadora y la tentadora, lo que, consciente o inconscientemente, justifica de hecho que se la mantenga apartada de lo sagrado, del altar o del sacerdocio, y que deba mantenerse subordinada al varón. Se la ensalza al máximo en la figura de María inmaculada, para mejor rebajarla y subordinarla en la institución.

Este tipo de discurso, tan frecuente en tantas páginas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamente y de los Santos Padres, está muy presente en los textos de Juan Pablo II. Y también del papa Francisco, como acabamos de ver. Pero permítaseme ilustrarlo con un ejemplo muy reciente.

En una entrevista de mayo de 2024, Norah O’Donnell, periodista de CBS, preguntó al papa si una niña crecida hoy como católica tendrá “la oportunidad de ser diácono y de participar como miembro del clero en la iglesia”. Francisco respondió rápidamente: “No”. Y, presionado, se explicó: “Si se trata de diácono con el orden sagrado, no. Pero las mujeres siempre han tenido, diría yo, la función de diaconisas sin ser diáconos, ¿no? Las mujeres son de gran servicio [diakonein en griego, como ministrare en latín, significa “servir”] como mujeres, no como ministras, como ministras en este sentido, dentro de las Sagradas Órdenes”. Y se extendió en el elogio de las mujeres: “Son las que impulsan los cambios, todo tipo de cambios (…). Son más valientes que los hombres (…). Saben cuál es la mejor manera de proteger la vida. Las mujeres son magistrales guardianas de la vida. Las mujeres son geniales. Son muy geniales. Y hacer espacio en la Iglesia a las mujeres no significa darles un ministerio, no. La Iglesia es madre, y las mujeres en la Iglesia son quienes ayudan a fomentar esa maternidad. No olvides que quienes nunca abandonaron a Jesús fueron las mujeres. Todos los hombres huyeron”.

Y todavía más recientemente (28 de septiembre de 2024), durante su visita a Bélgica –la misma en la que tildó de “asesina” la ley del aborto ante la tumba del rey Balduino, alabando la figura de éste por haber abdicado para no tener que firmar dicha ley–, en su discurso de la Universidad Católica de Lovaina dijo el papa: “Es feo cuando la mujer quiere hacer de hombre, la mujer es mujer (…). La mujer es acogida fecunda, cuidado y entrega vital”.

- Una imagen fija de la orientación sexual y del género

No habrá primavera eclesial mientras no cambien la teología y el derecho canónico. Y el papa Francisco no ha cambiado ninguna doctrina ni canon de relevancia, cosa que deja patente en cuanto ha dicho y escrito sobre la orientación sexual y el género. Ha apelado una y otra vez a una actitud de acogida de las personas homosexuales o trans, pero se ha cerrado a cualquier cambio doctrinal, canónico, institucional.

Son conocidas las palabras del papa en el avión de regreso de su viaje a Brasil en julio de 2013, cuatro meses después de su elección, al ser preguntado sobre la posición de la Iglesia sobre las personas homosexuales: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”. Muchas personas, gais y lesbianas incluidas, celebraron sus palabras, pero no dejan de ser problemáticas: en su trasfondo, se adivina un juicio negativo, más o menos consciente, sobre la homosexualidad. Suenan como si dijera: “… no soy quién para juzgarlo, aunque sea homosexual”. No puedo imaginar que, habiéndosele preguntado sobre una persona heterosexual, hubiera respondido: “… si busca a Dios y tiene voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”. En la misma línea se sitúan las respuestas dadas en 2022 a una carta donde el conocido jesuita y escritor estadounidense James Martin le exponía las preguntas más frecuentas que le formulan las católicas/os LGTBIQ+ sobre Dios y la Iglesia: “Dios es padre y no reniega de ninguno de sus hijos” (“tampoco de los homosexuales”, se entiende, aunque no lo dice…). Y también: “Una Iglesia selectiva, una Iglesia de pura sangre, no es la Santa Madre Iglesia, sino una secta” (y aunque no lo dice, en el fondo se entiende: “también a los homosexuales los acoge la Iglesia, aunque sean impuros”).

Es verdad que ha reclamado que los estados aprueben “una ley de unión civil”, de modo que “estén cubiertos legalmente” (documental “Francesco”, 2020). Se da la circunstancia de que casi todos los países de Europa y otros muchos ya cuentan con una ley civil de matrimonio homosexual, aprobada, eso sí, con la frontal oposición de sus respectivos episcopados católicos. Está muy bien que el papa reclame dicha ley estatal, pero tendría más efectivo que empezara por predicar con el ejemplo, reconociendo las “uniones homosexuales” como verdadero matrimonio y bendiciéndolas como tales, cosas ambas a las que se ha negado expresamente hasta hoy. La posición del papa sobre el tema queda claramente expresada cuando, en la Exhortación postsinodal Amoris laetitia sobre la familia de 2016, escribe: “No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia” (n. 251). Ni siquiera remotas.

Lo mismo sucede en el tema, tan real y complejo, del género. El papa Francisco lo resuelve de manera muy simplista. La teoría del género, afirma, está “orientada a cancelar la diferencia sexual” (catequesis, en 2015), es “una ideologización colonizadora” (a los obispos de Polonia en 2016), “presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia” (Amoris Laetitia 56, 2016), “va contra las cosas naturales” y “es diabólica” (diálogo con jesuitas de Eslovaquia, en 2021). ¿Dónde queda aquí el principio del “todos, todos, todos” tan recurrente en sus intervenciones?

- Cuatro sínodos y el clericalismo intacto

El clericalismo es la raíz de los peores males institucionales de la Iglesia católica romana. Pero después de 12 años de pontificado del papa Francisco, el clericalismo sigue intacto. La historia de los cuatro sínodos pone de manifiesto que todas las expectativas iniciales se han visto contrariadas por el desenlace final. Así, El sínodo de la Amazonía había aludido tímidamente a la posibilidad de ordenar varones casados “en regiones alejadas de la Amazonía” y a la posibilidad de una ordenación –“no sacramental”– de mujeres como diaconisas; en la Exhortación apostólica postsinodal del papa Francisco desaparece incluso esa tímida alusión.

Nada ilustra mejor esta tendencia hacia la reafirmación del clericalismo célibe y patriarcal que el desarrollo y el final del reciente Sínodo sobre la sinodalidad [3]. En la síntesis de la primera sesión de la Asamblea Sinodal General en octubre de 2023, desaparecieron algunos de los temas más recurrentes y espinosos propuestos por algunas de las Conferencias Episcopales de los cinco continentes: ordenación sacerdotal de la mujer, bendición de los matrimonios homosexuales, reconocimiento de las personas LGTBIQ+. El documento-síntesis de dicha primera sesión menciona la ordenación diaconal de mujeres y la dispensa del celibato para sacerdotes en circunstancias particulares, aunque solo para pedir que se sigan estudiando esos temas. En cuanto al Instrumentum laboris para la segunda sesión (octubre de 2024), ni siquiera mencionan el “diaconado consagrado” de mujeres, la dispensa del celibato de sacerdotes, las personas LGTBIQ+ (y no se diga la ordenación sacerdotal de la mujer). De todo ello no se debía ni hablar. Denuncia el clericalismo, sí, pero no cuestiona el poder clerical, sino la manera de ejercerlo. Y afirma sin ambages: “La sinodalidad no supone en modo alguno la devaluación de la autoridad particular y de la tarea específica que Cristo mismo confía a los pastores: los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, y el Romano Pontífice como ‘principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos como de la multitud de los fieles’ (LG 23)” (n. 8); y también: “en una Iglesia sinodal, la competencia decisoria del obispo, del Colegio Episcopal y del Romano Pontífice es inalienable, ya que está arraigada en la estructura jerárquica de la Iglesia establecida por Cristo” (n. 70). Con ese principio y fundamento tan claro y contundente, sobraban este sínodo y todos los demás. Ahí seguimos.

Y así llegamos al Documento final del Sínodo de la Sinodalidad, publicado el pasado 26 de octubre de 2024. Una vez más denuncia el clericalismo, pero incluyendo esta vez en la denuncia ¡también a los laicos!, colmo clerical: “El clericalismo, fomentado tanto por los mismos sacerdotes como por los laicos, genera un cisma en el cuerpo eclesial que fomenta y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos” (n. 74). ¿Algún camino concreto para superar el sistema clerical del poder sagrado, excluyente, masculino y célibe? Ninguno. Vuelve a ensalzar a la mujer, pero para mejor subordinarla: “No hay nada en las mujeres que les impida desempeñar funciones de liderazgo en las Iglesias: lo que viene del Espíritu Santo no debe detenerse”. Pero prosigue: “Sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Es necesario un mayor discernimiento a este respecto” (n. 60).

En conclusión: Después de 12 años de papado, de cuatro sínodos, de múltiples Instrumenta laboris, síntesis sinodales, Exhortaciones apostólicas postsinodales, después de muchas esperanzas o sueños primaverales, de tanto documento, texto y voto, de tanta palabra, palabra y palabra, cuando el otoño llegaba a su cénit, la cosecha es nula. Los padres sinodales (las madres del último sínodo tenían la voz y el voto impedidos) no se atrevieron a liberarse de ideas, normas y privilegios del pasado. No se dejaron inspirar e impulsar por el Espíritu de la transformación permanente de todas las cosas, el Espíritu de la fraternidad-sororidad universal, el Espíritu de la “buena novedad” (Evangelio) que anunció Jesús. No meditaron suficientemente aquellas palabras que pronunciaron sus labios proféticos, su lengua libre y arriesgada: “El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios” o el Aliento vital (Lc 9,62). El arado tropieza, la tierra no respira y se malogra la primavera, el nuevo pan de la Pascua universal.

Pero no, el sol amanece cada día, la luna brilla cada noche, el otoño camina al descanso, en el silencio del invierno germinará la espiga, celebraremos la Pascua. Queremos vivir y seguiremos caminando, seguiremos compartiendo el camino hecho de muchos y diversos caminos. Y, cada vez que el Espíritu sinodal así nos inspire, deberemos hacer caso omiso del Derecho Canónico, inmóvil e inamovible, para que la vida siga y crezca.

José Arregi, Aizarna, 26 de diciembre de 2024

(Publicado en Robert Ageneau, José Arregi, Gilles Castelnau, Paul Fleuret y Jacques Musset, Réformer ou abolir la papauté. Un enjeu d’avenir pour l’Église catholique, Ed. Karthala, París 2025, pp. 91-107).

[1] Cf. https://josearregi.com/es/al-papa-francisco/

[2] https://josearregi.com/es/100-dias-de-papado/

[3] Cf. https://josearregi.com/es/?s=cuatro+s%C3%ADnodos+y+el+clericalismo+intacto

‘

‘ Una vez hecha la diagnosis y analizadas las causas, ¿qué hacer? ¿Deberíamos renunciar a la universalización del mensaje que transmite el catolicismo? Desde luego que no. La curación se encuentra sin duda en otra forma de hacer Iglesia que proteja del abuso de poder, del abuso de confianza y del abuso sexual. Christine Pedotti reclama una nueva estructura capaz de renunciar «

Una vez hecha la diagnosis y analizadas las causas, ¿qué hacer? ¿Deberíamos renunciar a la universalización del mensaje que transmite el catolicismo? Desde luego que no. La curación se encuentra sin duda en otra forma de hacer Iglesia que proteja del abuso de poder, del abuso de confianza y del abuso sexual. Christine Pedotti reclama una nueva estructura capaz de renunciar «

Cuando el papa Francisco viajó a Chile en febrero de 2018, un sacerdote carismático,

Cuando el papa Francisco viajó a Chile en febrero de 2018, un sacerdote carismático,

Juan Pablo II con el cardenal pederasta abusador Theodore McCarrick.

Juan Pablo II con el cardenal pederasta abusador Theodore McCarrick. En otro plano que se suma a los anteriores, la pretensión clerical de convertirse en «

En otro plano que se suma a los anteriores, la pretensión clerical de convertirse en «

Leído en su blog Umbrales de luz:

Leído en su blog Umbrales de luz:

Comentarios recientes