Salud mental: cómo los activismos LGBT documentan en México lo que el Estado ignora

Las organizaciones LGBT trabajan en documentar y sistematizar las muertes por suicidio de personas LGBT.

Fuente Agencia Presentes

27 de marzo de 2025

Edición: Maby Sosa

CIUDAD DE MÉXICO, México. En México el suicidio en personas LGBTI+ no es un fenómeno aislado, es el resultado de violencias sistemáticas que se ejercen sobre ellas. De los casos de suicidio registrados por el Observatorio Nacional de Crimenes de Odio, la mayoría eran jóvenes entre los 18 y 25 años, sobre todo personas trans, no binaries y hombres gays con expresión de género femenina.

La ausencia de datos oficiales impide dimensionar la magnitud del problema. Sobre todo, diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y garantizar el derecho a la salud mental con sensibilidad y enfoque en diversidad sexual.

Frente a este vacío del Estado, los activismos organizados en distintos estados del país que forman parte del Observatorio Nacional de Crimenes de Odio se están encargando de documentar, sistematizar y en algunas ocasiones acompañar casos, evidenciando patrones de discriminación, exclusión y hostilidad que contribuyen a suicidios de personas LGBTI+.

Una violencia silenciosa y sistemática

El Estado mexicano no registra ni sistematiza violencias contra la población LGBT. Tampoco desagrega la información por orientación sexual, identidad y expresión de género. Ante esa ausencia el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, conformado por más de 60 organizaciones alrededor del país, se encarga de documentar casos de asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios.

La necesidad de documentar suicidios se intensificó a partir del confinamiento por la pandemia de Covid-19. En muchos hogares, la violencia ejercida por familiares contra personas LGBT+ se exacerbó. Los espacios que debían ser refugio, fueron hostiles y violentos para muches.

En el primer año de la pandemia, el Observatorio de Crímenes de Odio registró 11 suicidios de personas LGBT+. La información de los siguientes años no ha sido socializada. Sin embargo, algunos estados poco a poco presentan sus informes. En diez años en Michoacán se registraron al menos 23 suicidios, dos en Coahuila y uno en San Luis Potosí y Jalisco, respectivamente.

La urgencia por un protocolo

Los factores que llevan al suicidio no se limitan al ámbito de la violencia familiar. Los prejuicios, actos de discriminación, la violencia sistemática en espacios escolares y laborales también son factores que orillan al suicidio a personas LGBTI+.

De acuerdo a la primera encuesta sobre salud mental en juventudes LGBT mexicanas realizada en 2024 por The Trevor Project, de las personas jóvenes LGBTI+ que intentaron suicidarse, el 77% dijeron que la motivación era su situación familiar. El 60% por el ambiente escolar hostil.

“El acoso escolar y la discriminación en centros de trabajo son factores que contribuyen a la desesperanza y al deterioro de la salud mental. No hay una cultura de prevención del acoso escolar, no hay protocolos en los espacios laborales. Se actúa cuando el daño ya está hecho. Pero no hay estrategias para evitarlo desde el inicio”, enfatiza Kelly Pacheco, coordinador del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.

“Hay tabú sobre el suicidio y la salud mental”

No todas las organizaciones que conforman el Observatorio registran casos de suicidio, pero eso no quiere decir que no sucedan. Las principales limitantes para registrar los suicidios son el acceso a la información y verificación; y que dentro de las organizaciones activistas no hay profesionales de la salud mental para dar ese acompañamiento y seguimiento de casos.

No todas las organizaciones que conforman el Observatorio registran casos de suicidio, pero eso no quiere decir que no sucedan. Las principales limitantes para registrar los suicidios son el acceso a la información y verificación; y que dentro de las organizaciones activistas no hay profesionales de la salud mental para dar ese acompañamiento y seguimiento de casos.

“Registrar el suicidio en poblaciones LGBT+ es sumamente complejo porque hay tabú al sucidio y la salud mental; como sociedad mexicana no hablamos pero tampoco tenemos acceso a la salud mental. Y tampoco hay profesionales de la salud mental que estén sensibilizados en atender a nuestras poblaciones”, comenta Pacheco.

“Validar la información sobre casos de suicidio de personas LGBT está muy limitada. En la gran mayoría de los casos hay un cierre de información por parte de los círculos cercanos, principalmente la familia. Incluso limitan esa información a amigues porque justamente en muchos de los casos tiene que ver la violencia sistemática familiar que no respeta la orientación sexual, identidad y expresión de género. Hay mucho silencio en ese sentido porque lo que menos quieren es que se identifique que, de hecho, el suicidio tenga que ver con violencias ejercidas en ese entorno”, agrega.

El suicidio es la segunda causa de muerte en México despúes de la diabetes, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). Dichos datos no están desagregados por identidad de género ni orientación sexual pero lo que se sabe es que los hombres cis mueren más por suicidio que las mujeres cis. También que afecta sobre todo a juventudes entre los 15 y 25 años. Y que son “el desamor, los problemas familiares y económicos”, los factores principales que llevan a las personas a morir por suicidio.

El valor del contexto

Las organizaciones que documentan suicidios en la comunidad LGBT+ coinciden en que los casos no pueden ser abordados únicamente desde una perspectiva cuantitativa. Es fundamental entender las condiciones, las violencias sistemáticas y el contexto que las llevaron hasta ese punto.

“Muchas veces se habla de suicidios como si fueran decisiones individuales, pero hay estructuras de violencia que empujan a las personas a este desenlace. No se trata solo de estadísticas, sino de vidas, de contextos que deben ser analizados para prevenir más muertes. Investigar y documentar el acto suicida de nuestra población meramente como un asunto de decisión difumina los contextos de violencia estructural que la persona pudo atravesar y coloca toda la responsabilidad en la persona LGBT+ y en sus prácticas en vida, no así en las violencias estructurales y prejuicios que vivió antes de orillarle al suicidio como única salida”, explica Daniel Marín, presidente de Responde Diversidad, una organización que pertenece a la red Michoacán es Diversidad.

La problemática es social

Además del hermetismo familiar, otro de los grandes problemas en la documentación de estos casos es la actitud de las autoridades de justicia que se encargan de investigar. De acuerdo con testimonios recopilados por los activistas, en muchos casos las fiscalías y servicios periciales niegan la identidad de género de las víctimas, registrándolas con el género asignado al nacer. Así omiten investigar las condiciones de violencia estructural que pudieron llevarlas a morir por suicidio.

“Si una persona trans se suicida, las autoridades la registran con su sexo biológico y no con su identidad. Además, en lugar de investigar si sufría acoso, violencia o rechazo, lo primero que buscan es si consumía sustancias o tenía antecedentes de problemas de salud mental, para justificar el acto como algo individual y no como un fenómeno social”, agrega Marín.

“La invisibilización oficial implica para las organizaciones muchas veces hacer esfuerzos dobles. La falta de investigación diferenciada contribuye a la impunidad, al silencio en torno a las violencias que enfrentan las personas LGBTI+”, señala Kenlly Pacheco.

La ausencia del Estado y la necesidad de políticas públicas

Una de las principales exigencias por parte de las organizaciones que conforman el Observatorio Nacional de Crimenes de Odio es que se reconozca que el suicidio en personas LGBT+ no es un fenómeno aislado, sino el resultado de violencias sistemáticas que se ejercen sobre ellas.

“Necesitamos generar datos y estadísticas para poder impulsar políticas públicas que aborden la prevención del suicidio en nuestra población. El primer paso es reconocer que hay una crisis de salud mental y que esta crisis tiene raíces en la discriminación y la violencia que vivimos”, enfatiza Kenlly Pacheco.

Además de visibilizar estos casos, en Michoacán los colectivos están impulsando la tipificación de la incitación al suicidio como un delito en el código penal local. Esto porque han identificado que muchas personas LGBT+, especialmente jóvenes y adolescentes, son víctimas de discursos de odio y amenazas que los empujan a considerar el suicidio como única salida.

En este sentido, ambos activistas recuerdan que las practicas de Ecosig, llamadas falsamente “terapias de conversión”, también pueden contribuír a casos de suicidio. “El nivel de revictimización, sentimientos de culpa, autorechazo, etc, que profesionales de la salud y los entornos familiares ejercen contra las personas LGBT+ pueden ser factores para consumar el acto suicida”, agrega Pacheco.

Actualmente en México no hay ninguna consecuencia legal para quienes incitan al suicidio.

“Nuestra orientación sexual, nuestra identidad y expresión de género no son las razones del suicidio”

“En los tiempos en donde se mueven políticas que atentan con nuestra existencia, parece que tenemos que ser más frontales para decir que nuestra orientación sexual, nuestra identidad y expresión de género no son las razones del suicidio. Simplemente porque no estamos enfermos y no somos criminales”, finaliza Kelly Pacheco.

A pesar de estos esfuerzos estadísticos de los activismos y las organizaciones, el camino hacia la prevención del suicidio en personas LGBT+ parece largo y complejo. Hoy el tema de la salud mental en estas poblaciones no está contemplado en ninguna política pública del Estado mexicano.

Para las organizaciones es fundamental que toda política pública que se adopte sea desde un enfoque de derechos humanos. Que respete la dignidad y la identidad de las personas LGBTI+, y que al mismo tiempo busque generar espacios seguros y accesibles para el apoyo emocional y psicológico, y el acceso a la salud mental libre de prejuicios e intentos de ‘corrección’.

“La ausencia de datos sobre suicidio en personas LGBTI+ permite que la sociedad siga culpando a la víctima: ‘lo hizo porque no se aceptaba’, dicen. Pero la realidad es que las instituciones y la sociedad no procuró ni aceptó a esa persona. No podemos permitir que estos casos sigan siendo invisibilizados, documentar es el primer paso para cambiar la realidad”, insiste Daniel Marín.

Zulma Hernandez Mendoza tenía 43 años y vivía en Santiago Jamiltepec, un municipio al sur del estado de Oaxaca. Era dueña de su estética ubicada en la carretera federal Acapulco-Salina Cruz.

Zulma Hernandez Mendoza tenía 43 años y vivía en Santiago Jamiltepec, un municipio al sur del estado de Oaxaca. Era dueña de su estética ubicada en la carretera federal Acapulco-Salina Cruz. Los medios de comunicación local que informaron del hecho lo hicieron revictimizando a Khloe usando su nombre registral y malgenerizándola. Además, la narrativa que usaron fue de

Los medios de comunicación local que informaron del hecho lo hicieron revictimizando a Khloe usando su nombre registral y malgenerizándola. Además, la narrativa que usaron fue de  Este 8 de enero la

Este 8 de enero la

Ehdibaldo era catedrático de la Universidad Veracruzana, impartía clases de agronomía y era originario de Puebla. El 7 de enero en Córdoba, Veracruz fue hallado sin vida en su domicilio. Su cuerpo tenía heridas de arma punzocortante y signos de tortura.

Ehdibaldo era catedrático de la Universidad Veracruzana, impartía clases de agronomía y era originario de Puebla. El 7 de enero en Córdoba, Veracruz fue hallado sin vida en su domicilio. Su cuerpo tenía heridas de arma punzocortante y signos de tortura.

Meredith fue brutalmente golpeada.

Meredith fue brutalmente golpeada. Comunicado | A raíz de la publicación, en el diario La Jornada, de una nota referente al asesinato de una joven transexual en el municipio de Tarímbaro, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán inició queja de oficio.

Comunicado | A raíz de la publicación, en el diario La Jornada, de una nota referente al asesinato de una joven transexual en el municipio de Tarímbaro, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán inició queja de oficio.  Por la gravedad del atropellamiento, el rostro y cuerpo de Fernanda eran irreconocibles. Personas LGBT+ de la zona fueron quienes pudieron informar de quién se trataba.

Por la gravedad del atropellamiento, el rostro y cuerpo de Fernanda eran irreconocibles. Personas LGBT+ de la zona fueron quienes pudieron informar de quién se trataba.

En enero de este año Agencia Presentes reportó los asesinatos de Samantha Gómez Fonseca y Miriam Ríos. Ambas

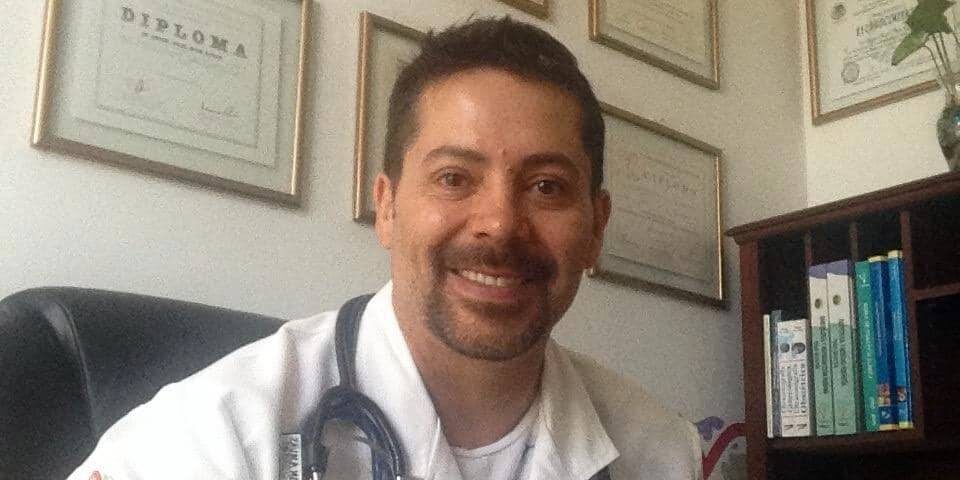

En enero de este año Agencia Presentes reportó los asesinatos de Samantha Gómez Fonseca y Miriam Ríos. Ambas  Miguel Ángel Zavala Reyes era médico en una clínica de Michoacán.

Miguel Ángel Zavala Reyes era médico en una clínica de Michoacán. Los detuvieron por un tema de tránsito y cuando se dieron cuenta de que eran gays comenzaron los insultos y las golpizas.

Los detuvieron por un tema de tránsito y cuando se dieron cuenta de que eran gays comenzaron los insultos y las golpizas. Más de 20 policías discriminaron y golpearon brutalmente a una pareja de chavos gay.

Más de 20 policías discriminaron y golpearon brutalmente a una pareja de chavos gay.

Comentarios recientes