Como teólogo latinoamericano, José María Vigil es conocido en los campos de la teología y de la espiritualidad de la liberación, la teología del pluralismo religioso y los nuevos paradigmas, así como por su actividad editorial y cibernética, desde la Asociación de Teólogos/as del Tercer Mundo (EATWOT), la revista VOICES, la colección «Tiempo Axial», su coordinación de la Agenda Latinoamericana Mundial junto con Pedro Casaldáliga, y los Servicios Koinonía 1, 2 y 3.

Como teólogo latinoamericano, José María Vigil es conocido en los campos de la teología y de la espiritualidad de la liberación, la teología del pluralismo religioso y los nuevos paradigmas, así como por su actividad editorial y cibernética, desde la Asociación de Teólogos/as del Tercer Mundo (EATWOT), la revista VOICES, la colección «Tiempo Axial», su coordinación de la Agenda Latinoamericana Mundial junto con Pedro Casaldáliga, y los Servicios Koinonía 1, 2 y 3.

La relación de las religiones con la Verdad ha sido un capítulo doloroso de la historia –y sigue siéndolo–. Sin generalizar demasiado, porque diríamos que casi cada religión es un caso; y son casos bien diferentes. Por eso, hablemos desde el principio de nuestro propio caso, el de la relación del cristianismo con la Verdad. Claro, para la religión, la verdad… es la VERDAD, o sea, la Verdad última, la Verdad total, la Verdad Absoluta, que viene de Dios, la Verdad que nos juzgará, la que llegaremos a contemplar en el cielo por toda la eternidad, o nos acusará en nuestra condena sempiterna en el infierno: es la Verdad de Dios, o el Dios de la Verdad. Las demás son verdades pequeñas, de andar por casa, de quita y pon, por las que no hay que acalorarse. Pero la Verdad de la religión, es lo más serio que hay en este mundo, por lo que merece la pena vivir, morir… y tal vez incluso matar. Para el cristianismo, la verdad lo ha sido sencillamente todo: la razón de su existencia y de su vocación misionera universal, porque su Verdad era el relato fiel del mundo desde el principio de los tiempos, a saber: la creación del mundo, Adán y Eva, su descendencia, los Patriarcas, la historia del pueblo hebreo, los 400 años de José en Egipto, la liberación de Moisés, ¡la Pascua!, el desierto, el Sinaí, la Alianza, los Mandamientos… La Conquista de la Tierra Prometida, los Jueces, la Monarquía, David y Salomón… Imposible citarlo todo, ni por sus solos nombres. El judeocristianismo ha sido ante todo un relato, una verdad narrada (luego, al helenizarse, se estructuraría filosóficamente…). El cristianismo puede presumir de gozar de una relación absolutamente privilegiada con la verdad: es la única religión de la Tierra fundada por Dios mismo en persona… ¿Qué otra puede decir lo mismo? Y si fue así, ¿qué puede faltarle al cristianismo? ¿Quién puede contradecirle? ¿Qué puede no saber? (quizá solo lo que sean secretos de Dios mismo, sus asuntos particulares que nunca nos quitarán el sueño). La cosa no fue tan así desde el principio, como yo la estoy aquí contando, porque, de hecho, Jesús no apareció bajando del cielo –una buena escena para comenzar la presentación de la Verdad–, ni como hijo del jefe, ni viniendo a tomar posesión del cargo, ni exhibiendo ninguna relación pretenciosa con la Verdad. Más bien apareció entre los pobres, los don nadie, los ignorantes, los trabajadores… Y de hecho, así le fue por la vida, hasta acabar en una cruz. Poco poder le proporcionó aquella Verdad que debía llevar en su mismo ADN… Después de su muerte pasó un tiempo: grupos de amigos cultivando su recuerdo, sus hechos y sus dichos… pero como una memoria y una reflexión desde abajo, no –para nada– como un dictado recibido de lo alto. Y así pasó bastante tiempo –sin que lo podamos detallar aquí (¡varios siglos!)–, hasta que, estando dispersos en comunidades en medio de la gente de los barrios, casi sin organización, fueron sorprendidos por el llamado del emperador, urgido por reunirse con sus supervisores (episcopos) para hacerles una propuesta organizativa. No iba con “chiquitas” Constantino; quería reunirse con «todos los obispos del mundo». No fueron muchos: 318 dicen los números legendarios; y aunque hubieran llegado a ser tantos, ¿qué son 300 personas para decidir «la Verdad del mundo», que es para lo que de hecho los convocaba Constantino? Él personalmente se encargó de todo, de traer a todos los obispos en la posta real, de alojarlos en su palacio de verano de Nicea, de establecer la agenda, marcar las reglas del debate… y sobre todo de dejar clara la autoridad suprema de la asamblea, que quedaba en sus manos, claro está.

Los obispos nunca se habían visto en tal aprieto. Alguno de ellos, como san Silvestre, el obispo de Roma, ni sabía que era «el obispo de Roma», con todo lo que eso después vendría a significar: ni siquiera se sabía el jefe de la Iglesia y por tanto el único que podría convocar a la Iglesia a un Concilio de verdad, y el único que podría haberse puesto por encima del mismo; pues ni se enteró. La iniciativa y la autoridad quedaron sin problema en manos de Constantino, tal como él lo había programado. El problema era la unidad del Imperio, que se estaba cayendo a pedazos, porque su religión, alma de todo un pueblo, ya solo inspiraba lástima. Constantino tenía las ideas claras: necesitaba que la joven religión cristiana trasmitiera su alma a la sociedad romana, le insuflara vida y vitalidad; sólo que aquellos obispos no sabían nada de política. Constantino les dio las instrucciones previas: una religión de Estado no es como una inspiración entusiasta de unos campesinos; no funciona sin unas ideas claras, y bien unidas, e indiscutidas. Nadie puede ir por libre, o por original (ay de los herejes). Todos deben colocarse bajo una única verdad, que ahora es la Verdad Suprema, la que quedó aprobada por el propio Imperio: la raison de l’Empire, más todavía que raison d’État…

La «epistemología imperial» es clara: la verdad la dicta el emperador, porque la Verdad es lo que interesa al Imperio –o a la Iglesia, cuando ésta lo sustituya–. Nicea fue el matrimonio obligado de la Iglesia con el Imperio, con las arras de la verdad del dogma imperial. En rigor fue nulo, porque fallaron las condiciones esenciales de un matrimonio libre y consciente. No fue tampoco un concilio de la Iglesia, pues ésta ni sabía que existía algo llamado «concilio ecuménico» como una posibilidad jurídico-canónica de la que echar mano, ni lo convocó el Papa, que tampoco sabía que era Papa; fue una acción netamente imperial, y su identificación posterior como el «primer concilio ecuménico» ha sido una de las confusiones más desastrosas para la relación del cristianismo con la Verdad. Porque, tras un «primer concilio», vendría el segundo, el tercero, y una larga serie de ellos, ecuménicos, regionales y locales, a su imagen y semejanza, siempre para «decidir la verdad», por votación episcopal; la verdad religiosa sería como la política: se hace campaña, se establecen alianzas, y cuando se consigue mayoría, se vota. A partir de ese momento, lo que los concilios atan en la tierra, queda atado para siempre en el cielo; lo que Dios quizá todavía no había acabado de pensar, o no nos había querido revelar todavía, pasa a ser pensado por Dios para toda la eternidad, transcrito en los anales celestes de la Verdad del Mundo, y revelado a la Tierra por vía de ese Concilio. Así los concilios van haciendo poco a poco la Verdad. No importa el tema: de omni re scibili, de cualquier cosa de la que se pueda debatir. La prevalencia de los concilios sobre la verdad, ha sido total. Creamos verdad, la hacemos, la decidimos, después de debatir imperialmente sobre lo que nos interesa como Iglesia. Con el desarrollo de los concilios, el corpus theologicum y doctrinal fue creciendo hasta hacerse inabarcable. La Iglesia católica –el sector luterano se libró gracias a la protesta de Lutero– llegó a gozar de uno de los cuerpos doctrinales mayores del mundo occidental, prácticamente inabarcable aún tras una larga carrera de estudios, que lógicamente se centró en los estudios filosóficos y teológicos. Pero la Verdad en cuestión no era una verdad abstracta, como si transcurriera en un mundo paralelo o fuera del mundo. Fue con la Verdad como se realizaron las grandes hazañas de dominación de este mundo. Veamos: Es claro que Dios es el creador del mundo, y es claro que Jesucristo era, como Hijo de Dios, el dueño de la Tierra a la que descendió. Tras su muerte dejó un sucesor, llamado Pedro, a quien hizo su representante y encargado de las llaves, y a cuya muerte siempre fue elegido otro sucesor. De forma que el Papa del momento era siempre el representante de Jesús, el Hijo del Dueño del mundo. Fue con esta sagrada Verdad de fondo con la que se redactó el «Requerimiento» para que los indígenas americanos depusieran espontáneamente la posesión de sus tierras al llegar a conocer la Verdad: que la tierra que ancestralmente habitaban no era de ellos, sino del Dios creador que ellos no conocían, y que ahora les hacía el favor de enviarles a su representante con algunas reclamaciones jurídicas respecto a su titularidad. Con aquella Verdad, las tierras del continente fueron confiadas por los Papas a los cristianísimos reyes y reinas de las Coronas de España y de Portugal, como las tierras africanas habían pasado antes a la Corona de Portugal. Aquella verdad religiosa no era inocua ni gratuita, sino una Verdad que hizo de las Iglesias cristianas, de la raza blanca, de la raza europea, y también del varón, los seres privilegiados de la Tierra. Aquella Verdad, que aun siendo software al fin y al cabo, era una poderosísima arma de dominación, sometió e instauró imperios, entronizó razas, destruyó culturas y religiones, justificó esclavitudes, sometió a la mujer. Un último capítulo que va detrás de toda esta historia, soplando como viento de popa, es la teología de la misión, elaborada con toda esta verdad. Como hemos dicho, para algo había fundado Dios mismo personalmente el cristianismo en la Tierra: precisamente para revelar su Verdad, desconocida hasta entonces, y para difundirla por toda el orbe. Los cristianos fuimos los encargados de la difusión. Dios tuvo que esperar a la invención de los grandes medios de transporte transoceánicos medievales, las carabelas, y al desarrollo de nuestra progresiva capacidad de llegada a los lugares más alejados, para ver cómo comenzaba a realizarse esa misión universal. La misión trataba de dar a conocer la Verdad, lo que conllevaba la implantación de una extensión de la Iglesia cristiana, medio universal de salvación. Con esta «salvación universal», en el mismo paquete, venían también, como en un inocente caballo de Troya, la lengua, la cultura, el derecho occidentales. La Verdad fue el fundamento de la apoteosis de los «siglos misioneros cristianos», que llegaron hasta bien entrado el siglo XX, cuando en algún momento los misionólogos expertos llegaron a debatir concretamente la estrategia para efectivar la posibilidad de convertir todo el mundo para Cristo, que se veía muy cercana. Todo ello gracias a que la Iglesia era la depositaria, elegida por Dios, de la Verdad de la Salvación. Quizá no sea exageración decir que el cristianismo, convencido de estar en posesión de la Verdad Absoluta, revelada por Dios y manifestada en exclusiva a ella, ha sido la religión que ha guardado una relación más estrecha, laboriosa y efectiva con la verdad religiosa. Puede haber sido la religión que con la bandera de la Verdad haya conquistado para la fe más tierras y más pueblos, en aquellos tiempos apoteósicos en los que «en sus cristianísimos reinos no se llegaba a poner el Sol»... Pero aquella apoteosis coincidió con el comienzo de una nueva época, radicalmente diferente, la de la modernidad, que deconstruiría poco a poco, hasta el final, aquella epistemología medieval. Por ejemplo, tradicionalmente resultaba evidente para todo el mundo el objetivismo: la realidad existe, y está fuera del conocimiento. La verdad consistía, precisamente –en la acepción aristotélica por antonomasia– en la adecuatio rei et intellectus: la adecuación entre lo que pensamos y la cosa, la realidad objetiva. Se trata de una concepción de verdad bien gratificante (para lo religioso sobre todo): nos da la seguridad de que lo que pensamos no es una imaginación, sino algo que está en algún lugar, fuera de nosotros; por eso estamos en la verdad. La verdad no es un mero pensamiento, ni una imaginación, o una ilusión; se corresponde con la realidad objetiva. Pero pronto vino Kant y nos hizo comprender que debíamos despertar de ese «sueño dogmático»; las cosas no son como las pensamos, ni sabemos siquiera cómo son, ya que están estructuradas según las «condiciones a priori» del pensamiento, de las que hasta ahora éramos inconscientes. No podemos imaginar las cosas sin tiempo ni espacio, y nos parece algo indubitable que las cosas son espaciotemporales… Kant mostró que esa seguridad era un espejismo, y que, por más que nos costase, debíamos salir de ella; debíamos despertar de ese «sueño dogmático»… Pues bien, del mismo modo, podríamos decir que debemos despertar de nuestro sueño dogmático-religioso, porque, sin duda, también éste existe: las cosas religiosas eran como eran, como siempre nos habían dicho que eran, y no podían dejar de ser así; todo lo religioso parecía dogmático. Aceptar «despertar del sueño dogmático religioso» ha sido mucho más difícil. Muchas personas, de hecho, no han llegado siquiera aceptarlo, acabando por vivir sus vidas en un paralelismo de dos epistemologías paralelas: la de la razón profana, y la de la razón religiosa, una especie de esquizofrenia, con no poco sufrimiento. Hay una imagen sencilla que se ha hecho célebre: nuestros conocimientos son como unos mapas, pero tendemos a pensar sobre ellos ya como los territorios que representan. Sobre todo en lo religioso. Por ejemplo, estamos en oración, enfervorizados quizá, y casi sin darnos cuenta nos sentimos ya como en la presencia de Dios, en medio de su corte celestial… Pero nos resulta difícil pensar que esa presencia y el imaginario con el que viene revestida, es sólo un mapa, una representación, un interfaz, no la realidad misma. El territorio divino nos es totalmente inaccesible, y ningún mapa tiene validez objetiva; sólo es un servicio subjetivo para el sujeto, válido, con tal de que no se le dé valor de objetividad a lo que es simbólico. Igualmente, con todas las doctrinas, religiones, teologías, afirmaciones que hacemos en torno a Dios, debemos caer en la cuenta de que no son más que “mapas”, apuntes, sugerencias balbucientes sobre una realidad que nos sobrepasa totalmente… y que nos resulta sencillamente inasequible. ¿Dónde va quedando la “Verdad Absoluta Religiosa” que hasta hace bien poco nos hacía sentirnos tan seguros? ¿Será que la modernidad destruye la religión? Ésta fue la respuesta oficial de la Iglesia durante varios siglos, en un antimodernismo oficial, pleno y declarado, un vivir de espaldas a la ciencia y a la epistemología moderna. Sólo con el Concilio Vaticano II comenzó el deshielo, no todavía el afrontamiento real del problema, y mucho menos la solución del mismo.

Scriptorium. Foto: Ayto de Tábara

Scriptorium. Foto: Ayto de Tábara

Veamos, por partes. La crisis de los estudios bíblicos comenzada en el siglo XVII en el mundo alemán protestante –cien años después en el campo católico–, hoy no ofrece ninguna novedad; los catequistas mínimamente preparados la conocen. Pero sabemos que implicó una cantidad inimaginable de crisis personales de fe. Clérigos, religiosos, seminaristas, llenos de fe, de generosidad y de entusiasmo religioso, abandonaron su vida religiosa eclesiástica recién iniciada cuando descubrieron con aquellos estudios racionalistas ilustrados alemanes, que gran parte de lo que habían escuchado sobre Jesús –lo que se venía diciendo de Él desde tiempos inmemoriales– no respondía a la verdad. No nos vayamos muy lejos; no hace todavía 50 años que los católicos, que oían el Evangelio de Jesús, entendían literalmente las palabras dichas por Jesús que el evangelista ponía en su boca; de forma que creer a Jesús consistía en creer lo que Él literalmente nos había dejado dicho de parte del Padre: “Yo y el Padre somos una misma cosa”. Y no es verdad que Jesús dijera eso nunca, ni siquiera que lo pensara. Hoy sabemos que no hay en la Biblia nada «directamente dictado» por Dios. ¿Dónde está la Verdad Absoluta que nos acompañó en todas nuestras misiones? Hace poco más de 50 años de aquel otro famoso libro Y la Biblia tenía razón, que con pruebas supuestamente científicas venía supuestamente a demostrar que el relato bíblico era literalmente histórico… Era la lucha desesperada de la «epistemología mítica» bíblica tradicional, ante los embates de la epistemología moderna. El Antiguo Testamento lleva muchos más años siendo objeto de un estudio detallista y minucioso. Hoy sabemos de dónde viene casi cada una de los relatos que lo componen. No ha salido muy bien parado: muchas de sus leyendas y tradiciones vienen de pueblos ajenos, del Levante; textos hoy suyos fueron primero babilónicos, sumerios, arcádicos, de Ugarit… de cualquier parte del medio Oriente. Pensábamos que la Biblia, como Verdad dictada y finalmente captada y registrada, habría venido directamente del Dios del cielo; después hemos sabido que sí, que muchas verdades nos han venido de Él, pero pasando por otros pueblos a los que tuvo el capricho de manifestárselas primero. Mucho de lo que el pueblo de la Biblia aprendió de Dios, le llegó por tradiciones y textos recibidos por otros pueblos… Hoy nos puede parecer, incluso, un detalle de macroecumenismo, de elegancia, de gran estilo por parte de Dios, pero no podemos olvidar que cuando comenzamos a descubrirlo fue una fuente continua de sorpresas y decepciones. Los últimos desafíos a la verdad bíblica vienen del llamado nuevo paradigma arqueológico bíblico. Como su nombre indica, se trata de una escuela nueva arqueológica que renuncia a ser «arqueología bíblica», aquella que se hacía «con la Biblia en una mano y la piqueta en la otra», y que se proponía consciente y expresamente «demostrar la verdad de la Biblia». La arqueología actual, de nuevo paradigma, ya no busca justificar la Biblia, sino –curiosamente– descubrir la verdad, caiga lo que caiga. Y sí, han caído cosas inimaginables: los Patriarcas, los israelitas en Egipto, el paso del Mar Rojo (y con él la Pascua), el paso por el desierto, Moisés y el monte Sinaí (y con ello la Alianza y los diez mandamientos…), continuando por David y Salomón, de quien, aunque fuera tan famoso que hasta la Reina de Saba vino a oír su sabiduría desde los confines del mundo, no aparece su nombre en ningún documento extrabíblico, absolutamente en ninguno. No seguiremos citando las sorpresas del nuevo paradigma arqueológico-bíblico, para no desanimar a nadie de su lectura obligada (en eatwot.net/VOICES hay un número monográfico amplio sobre el tema, muy accesible y completo). La antropología religiosa también nos ha llevado poco a poco a un cambio de mentalidad. Durante milenios hemos estado pensando el mundo religioso como un «segundo piso paralelo» que, en momentos determinados, irrumpía en nuestro mundo, con alguna intervención controlatoria, o introduciendo algún don, como podía ser la revelación sobrenatural de una verdad. Esta revelación podía ocurrir allí donde los dioses lo quisieran. La antropología nos ha descubierto que la atribución de una verdad a una revelación divina es un mecanismo natural y muy frecuente de nuestro desarrollo religioso humano bio-evolutivo. Desde el principio este primate ha necesitado «poner su vida en contextos mentales y espirituales más amplios» (Karen Armstrong); su búsqueda de conocimiento y la construcción de la verdad, son las dos caras de un mismo proceso evolutivo. Por eso, todas las religiones son manifestaciones distintas, peculiares, condicionadas por su contexto, de los distintos desarrollos de cada pueblo, todos respetables, todos distintos, muy distintos, y, a la vez, todos, en el fondo, paralelos (y por tanto, convergentes en el infinito). Una novedad destacable es la excepción de las “religiones” que no se han enrumbado por el mundo de la Verdad, ni de las doctrinas. Gandhi reconoce que el hinduismo no tiene ningún credo oficial, ningún dogma obligatorio, ninguna doctrina distintiva que deba marcar la vida de los discípulos… Esta característica “a-doctrinal” del hinduismo es un gran desafío para las demás religiones, y en concreto para el cristianismo, que debido a su herencia griega y a su pasado imperial, ha hecho de la doctrina, del credo, del dogma… una de sus dimensiones esenciales, indebidamente. La afirmación integral de la doctrina, de todos y cada uno de sus artículos, y la negación de las herejías, ha sido más importante y decisivo que la fe y el amor. Hoy, con la nueva epistemología, el hinduismo se ve confirmado en su tarea de acompañar al ser humano por los derroteros de su humanización, dejándole en libertad para buscar, con la simple razón, las explicaciones que necesite, mientras el cristianismo se ve abocado a la necesidad de pedir disculpas por el excesivo celo teórico, por la sobre carga de acento intelectual, doctrinario, teológico, dialéctico, polemizador, buscador de criptoherejías, que lo han apartado gravemente de ser una religión del amor y de la libertad ante el Misterio que está más allá de todas las formulaciones de la verdad. Todavía hoy, en su propia página web, la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin ningún rubor, reivindica su nombre original de «Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición», fundada por Pablo II en 1542, la más antigua de las nueve congregaciones del Vaticano. Y estamos en 2018. El concepto renovado de religión se vuelve a centrar hoy día en la espiritualidad, y todos los demás componentes son complementos no estructuralmente esenciales; lo único esencial es la espiritualidad. Todos los pueblos han percibido, intuido, sintonizado, buscado… el Misterio. Cada uno lo ha explicado a su manera, con sus categorías culturales, sus filosofías, sus prejuicios y defectos… y también con ello han rasgado muchas veces, lamentablemente, la unidad de sus familias espirituales… Sólo el quehacer espiritual era, es, la esencia de la religión. Todo lo demás son todavía rasgos arrastrados de estadios inferiores, que no necesitan siquiera resolverse, sino que simplemente pueden ser abandonados. Por no hablar sino dentro del cristianismo, ¿no bastan 500 años para tirar por la borda ya debates que nos han separado inútilmente durante medio milenio contra toda razón y todo amor entre católicos y protestantes? ¿Todavía tiene sentido debatir sobre la Sola Scriptura, la Sola Gratia, el Solus Christus, la Sola Fides?

¿Hasta cuándo? Nos basta el recorrido esquemático que acabamos de realizar en la deconstrucción de aquellas seguridades que hasta el siglo XVII tuvimos sobre la verdad y el cristianismo. Estamos ante la nueva epistemología, quizá la «última conversión» que tendrá que afrontar el cristianismo, en el que, muchos creyentes, todavía no se han enterado de esta la transformación epistemológica cultural que está en curso, y siguen como si no hubiera pasado nada, tanto en el catolicismo como en el protestantismo –no digamos en el islam–. Decía Jung que los cambios religiosos, por su propia naturaleza, son de los más lentos. En muchos sentidos, en religión sólo avanzamos “de funeral en funeral”... Es cierto que la única pedagogía que las religiones no han ensayado nunca, ha sido la pedagogía de los cambios, especialmente la de los cambios culturales rápidos. No tenemos ninguna experiencia, y al Vaticano, por ejemplo, ni le ha pasado por la cabeza que tan importante como “una Iglesia en salida” lo es “una Iglesia con otra epistemología”. Y ya sabemos, mientras no cambiemos de urgencias, el tiempo corre en contra de la suervivencia del Titánic. Pero quienes, aun entre dificultades, hemos intuido la necesidad perentoria de una deconstrucción, –aun a riesgo de ser incomprendidos, de ser considerados “ateos” en el sentido negativo de la palabra (porque tiene también un sentido positivo)–, estamos intentando escrutar el abismal cambio cultural de estos cincuenta últimos años, y las muchas reformas que habrían de ser puestas en marcha. Sabemos que pueden parecer locuras a quienes las escuchen o las lean desde los viejos paradigmas, pero quisiéramos ofrecer un gesto sonriente y cariñoso, lleno de fraternidad. Les aseguramos que estamos en el mismo camino, que no hemos renunciado a nada, que, simplemente, pensamos que el viejo cristianismo se está acabando –o ya se acabó, en algunas latitudes– y que creemos que continúa por aquí. Este número de Spiritus, En búsqueda de la verdad, como reza su título, se plantea cuestiones capitales, difíciles, urgentes… de nuestra sociedad actual posmoderna. La confrontación de las religiones, y del cristianismo en concreto, con la “nueva epistemología” surgida de la modernidad, implica un cambio tan radical, que mientras las religiones no lo afronten, están condenadas a continuar en trance de desaparición. Seguirán en el mundo de siempre, el mundo del Titanic que se hunde. Pero de aquí a poco tiempo, sólo quedarán en pie las nuevas realizaciones espirituales que cuenten con una nueva epistemología, la única posible hoy día, ésa que ya está en la calle, en la sociedad civil, en el hombre y la mujer modernos. Entre el cristianismo y la verdad, los desafíos son realmente grandes; pero hay uno que para la Iglesia es el decisivo: afrontar la última conversión pendiente, la conversión epistemológica.

¿Hasta cuándo? Nos basta el recorrido esquemático que acabamos de realizar en la deconstrucción de aquellas seguridades que hasta el siglo XVII tuvimos sobre la verdad y el cristianismo. Estamos ante la nueva epistemología, quizá la «última conversión» que tendrá que afrontar el cristianismo, en el que, muchos creyentes, todavía no se han enterado de esta la transformación epistemológica cultural que está en curso, y siguen como si no hubiera pasado nada, tanto en el catolicismo como en el protestantismo –no digamos en el islam–. Decía Jung que los cambios religiosos, por su propia naturaleza, son de los más lentos. En muchos sentidos, en religión sólo avanzamos “de funeral en funeral”... Es cierto que la única pedagogía que las religiones no han ensayado nunca, ha sido la pedagogía de los cambios, especialmente la de los cambios culturales rápidos. No tenemos ninguna experiencia, y al Vaticano, por ejemplo, ni le ha pasado por la cabeza que tan importante como “una Iglesia en salida” lo es “una Iglesia con otra epistemología”. Y ya sabemos, mientras no cambiemos de urgencias, el tiempo corre en contra de la suervivencia del Titánic. Pero quienes, aun entre dificultades, hemos intuido la necesidad perentoria de una deconstrucción, –aun a riesgo de ser incomprendidos, de ser considerados “ateos” en el sentido negativo de la palabra (porque tiene también un sentido positivo)–, estamos intentando escrutar el abismal cambio cultural de estos cincuenta últimos años, y las muchas reformas que habrían de ser puestas en marcha. Sabemos que pueden parecer locuras a quienes las escuchen o las lean desde los viejos paradigmas, pero quisiéramos ofrecer un gesto sonriente y cariñoso, lleno de fraternidad. Les aseguramos que estamos en el mismo camino, que no hemos renunciado a nada, que, simplemente, pensamos que el viejo cristianismo se está acabando –o ya se acabó, en algunas latitudes– y que creemos que continúa por aquí. Este número de Spiritus, En búsqueda de la verdad, como reza su título, se plantea cuestiones capitales, difíciles, urgentes… de nuestra sociedad actual posmoderna. La confrontación de las religiones, y del cristianismo en concreto, con la “nueva epistemología” surgida de la modernidad, implica un cambio tan radical, que mientras las religiones no lo afronten, están condenadas a continuar en trance de desaparición. Seguirán en el mundo de siempre, el mundo del Titanic que se hunde. Pero de aquí a poco tiempo, sólo quedarán en pie las nuevas realizaciones espirituales que cuenten con una nueva epistemología, la única posible hoy día, ésa que ya está en la calle, en la sociedad civil, en el hombre y la mujer modernos. Entre el cristianismo y la verdad, los desafíos son realmente grandes; pero hay uno que para la Iglesia es el decisivo: afrontar la última conversión pendiente, la conversión epistemológica.

Revista «Spíritus», edición hispanoamericana, 19/1-230 (marzo 2018) 85-98. Quito, Ecuador.

José María Vigil

Fuente eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL

El pasado 6 de mayo se dio a conocer la exhortación apostólica de la CEE: “

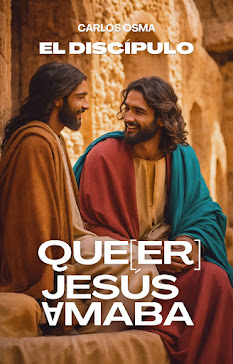

El pasado 6 de mayo se dio a conocer la exhortación apostólica de la CEE: “ Una derrota del partido del presidente conservador podría indicar un aumento de los derechos LGBTQ+.

Una derrota del partido del presidente conservador podría indicar un aumento de los derechos LGBTQ+. El estado quiere sustituir a los consejeros de las escuelas públicas por predicadores.

El estado quiere sustituir a los consejeros de las escuelas públicas por predicadores.

Porque todos los días son 8 de Marzo…

Porque todos los días son 8 de Marzo… ***

***

Los estudiantes de Oxford han publicado una guía de iglesia segura para la comunidad. (Unsplash)

Los estudiantes de Oxford han publicado una guía de iglesia segura para la comunidad. (Unsplash) Iglesias de St Aldates (L) y St Ebbe en Oxford. (Mapas de Google)

Iglesias de St Aldates (L) y St Ebbe en Oxford. (Mapas de Google) Varias iglesias se consideran lejos de lugares adecuados para el culto de las personas LGBTQ+. (Unsplash)

Varias iglesias se consideran lejos de lugares adecuados para el culto de las personas LGBTQ+. (Unsplash)

Como teólogo latinoamericano, José María Vigil es conocido en los campos de la teología y de la espiritualidad de la liberación, la teología del pluralismo religioso y los nuevos paradigmas, así como por su actividad editorial y cibernética, desde la Asociación de Teólogos/as del Tercer Mundo (EATWOT), la revista VOICES, la colección «Tiempo Axial», su coordinación de la Agenda Latinoamericana Mundial junto con Pedro Casaldáliga, y los Servicios Koinonía 1, 2 y 3.

Como teólogo latinoamericano, José María Vigil es conocido en los campos de la teología y de la espiritualidad de la liberación, la teología del pluralismo religioso y los nuevos paradigmas, así como por su actividad editorial y cibernética, desde la Asociación de Teólogos/as del Tercer Mundo (EATWOT), la revista VOICES, la colección «Tiempo Axial», su coordinación de la Agenda Latinoamericana Mundial junto con Pedro Casaldáliga, y los Servicios Koinonía 1, 2 y 3. Scriptorium. Foto: Ayto de Tábara

Scriptorium. Foto: Ayto de Tábara ¿Hasta cuándo? Nos basta el recorrido esquemático que acabamos de realizar en la deconstrucción de aquellas seguridades que hasta el siglo XVII tuvimos sobre la verdad y el cristianismo. Estamos ante la nueva epistemología, quizá la «última conversión» que tendrá que afrontar el cristianismo, en el que, muchos creyentes, todavía no se han enterado de esta la transformación epistemológica cultural que está en curso, y siguen como si no hubiera pasado nada, tanto en el catolicismo como en el protestantismo –no digamos en el islam–. Decía Jung que los cambios religiosos, por su propia naturaleza, son de los más lentos. En muchos sentidos, en religión sólo avanzamos “de funeral en funeral”... Es cierto que la única pedagogía que las religiones no han ensayado nunca, ha sido la pedagogía de los cambios, especialmente la de los cambios culturales rápidos. No tenemos ninguna experiencia, y al Vaticano, por ejemplo, ni le ha pasado por la cabeza que tan importante como “una Iglesia en salida” lo es “una Iglesia con otra epistemología”. Y ya sabemos, mientras no cambiemos de urgencias, el tiempo corre en contra de la suervivencia del Titánic. Pero quienes, aun entre dificultades, hemos intuido la necesidad perentoria de una deconstrucción, –aun a riesgo de ser incomprendidos, de ser considerados “ateos” en el sentido negativo de la palabra (porque tiene también un sentido positivo)–, estamos intentando escrutar el abismal cambio cultural de estos cincuenta últimos años, y las muchas reformas que habrían de ser puestas en marcha. Sabemos que pueden parecer locuras a quienes las escuchen o las lean desde los viejos paradigmas, pero quisiéramos ofrecer un gesto sonriente y cariñoso, lleno de fraternidad. Les aseguramos que estamos en el mismo camino, que no hemos renunciado a nada, que, simplemente, pensamos que el viejo cristianismo se está acabando –o ya se acabó, en algunas latitudes– y que creemos que continúa por aquí. Este número de Spiritus, En búsqueda de la verdad, como reza su título, se plantea cuestiones capitales, difíciles, urgentes… de nuestra sociedad actual posmoderna. La confrontación de las religiones, y del cristianismo en concreto, con la “nueva epistemología” surgida de la modernidad, implica un cambio tan radical, que mientras las religiones no lo afronten, están condenadas a continuar en trance de desaparición. Seguirán en el mundo de siempre, el mundo del Titanic que se hunde. Pero de aquí a poco tiempo, sólo quedarán en pie las nuevas realizaciones espirituales que cuenten con una nueva epistemología, la única posible hoy día, ésa que ya está en la calle, en la sociedad civil, en el hombre y la mujer modernos. Entre el cristianismo y la verdad, los desafíos son realmente grandes; pero hay uno que para la Iglesia es el decisivo: afrontar la última conversión pendiente, la conversión epistemológica.

¿Hasta cuándo? Nos basta el recorrido esquemático que acabamos de realizar en la deconstrucción de aquellas seguridades que hasta el siglo XVII tuvimos sobre la verdad y el cristianismo. Estamos ante la nueva epistemología, quizá la «última conversión» que tendrá que afrontar el cristianismo, en el que, muchos creyentes, todavía no se han enterado de esta la transformación epistemológica cultural que está en curso, y siguen como si no hubiera pasado nada, tanto en el catolicismo como en el protestantismo –no digamos en el islam–. Decía Jung que los cambios religiosos, por su propia naturaleza, son de los más lentos. En muchos sentidos, en religión sólo avanzamos “de funeral en funeral”... Es cierto que la única pedagogía que las religiones no han ensayado nunca, ha sido la pedagogía de los cambios, especialmente la de los cambios culturales rápidos. No tenemos ninguna experiencia, y al Vaticano, por ejemplo, ni le ha pasado por la cabeza que tan importante como “una Iglesia en salida” lo es “una Iglesia con otra epistemología”. Y ya sabemos, mientras no cambiemos de urgencias, el tiempo corre en contra de la suervivencia del Titánic. Pero quienes, aun entre dificultades, hemos intuido la necesidad perentoria de una deconstrucción, –aun a riesgo de ser incomprendidos, de ser considerados “ateos” en el sentido negativo de la palabra (porque tiene también un sentido positivo)–, estamos intentando escrutar el abismal cambio cultural de estos cincuenta últimos años, y las muchas reformas que habrían de ser puestas en marcha. Sabemos que pueden parecer locuras a quienes las escuchen o las lean desde los viejos paradigmas, pero quisiéramos ofrecer un gesto sonriente y cariñoso, lleno de fraternidad. Les aseguramos que estamos en el mismo camino, que no hemos renunciado a nada, que, simplemente, pensamos que el viejo cristianismo se está acabando –o ya se acabó, en algunas latitudes– y que creemos que continúa por aquí. Este número de Spiritus, En búsqueda de la verdad, como reza su título, se plantea cuestiones capitales, difíciles, urgentes… de nuestra sociedad actual posmoderna. La confrontación de las religiones, y del cristianismo en concreto, con la “nueva epistemología” surgida de la modernidad, implica un cambio tan radical, que mientras las religiones no lo afronten, están condenadas a continuar en trance de desaparición. Seguirán en el mundo de siempre, el mundo del Titanic que se hunde. Pero de aquí a poco tiempo, sólo quedarán en pie las nuevas realizaciones espirituales que cuenten con una nueva epistemología, la única posible hoy día, ésa que ya está en la calle, en la sociedad civil, en el hombre y la mujer modernos. Entre el cristianismo y la verdad, los desafíos son realmente grandes; pero hay uno que para la Iglesia es el decisivo: afrontar la última conversión pendiente, la conversión epistemológica.

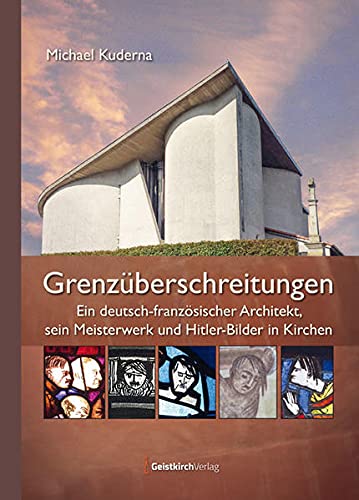

El historiador Michael Kuderna publica un ensayo sobre representaciones del dictador en 15 iglesias alemanas

El historiador Michael Kuderna publica un ensayo sobre representaciones del dictador en 15 iglesias alemanas La representación de Hitler la iglesia de Vasperviller. Emanuel Kuderna

La representación de Hitler la iglesia de Vasperviller. Emanuel Kuderna Retablo de una iglesia católica alemana, donde el ladrón crucificado con Jesús tiene un gran parecido con Hitler. Emanuel Kuderna

Retablo de una iglesia católica alemana, donde el ladrón crucificado con Jesús tiene un gran parecido con Hitler. Emanuel Kuderna

Comentarios recientes