“Concilio de Nicea: Revisión necesaria“, por Jesús López Sáez.

“Está en cuestión la confesión de fe”

La expresión es rotunda, contundente: “Se armó la de Dios es Cristo”. Según el diccionario, con ello se dice que se formó un lío, escándalo o barullo

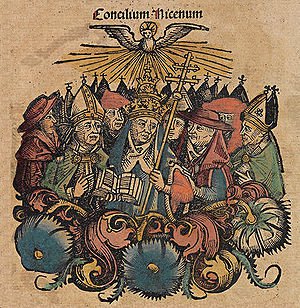

La mayoría de los autores coincide en afirmar que la frase proviene de los violentos enfrentamientos que surgieron en el concilio de Nicea (325). El año 2025 sería un “año de gracia del Señor” (Lc 4, 20) si se revisara este concilio

No es un tema menor: está en cuestión la confesión de fe. Veamos algunos datos que el profesor alemán Hubert Jedin recoge en el segundo tomo de su ‘Manual de historia de la Iglesia‘ (1980)

| Jesús López Sáez

La expresión es rotunda, contundente: “Se armó la de Dios es Cristo”. Según el diccionario, con ello se dice que se formó un lío, escándalo o barullo. La mayoría de los autores coincide en afirmar que la frase proviene de los violentos enfrentamientos que surgieron en el concilio de Nicea (325). El año 2025 sería un “año de gracia del Señor” (Lc 4, 20) si se revisara este concilio. No es un tema menor: está en cuestión la confesión de fe. Veamos algunos datos que el profesor alemán Hubert Jedin recoge en el segundo tomo de su Manual de historia de la Iglesia (1980).

Convocatoria imperial

Las fuentes primitivas atribuyen al emperador Constantino (+337) la iniciativa de la convocatoria: “Las invitaciones cursadas a los obispos de Oriente y Occidente señalaban a Nicea en Bitinia (actual Turquía) como lugar de la reunión y el mes de mayo de 325 como fecha de apertura de las deliberaciones. No faltarían obispos a quienes no desagradaba leer en la invitación que para el viaje podían utilizar gratuitamente las postas del imperio y que durante la asamblea serían huéspedes del emperador. Las fuentes no dicen nada sobre si a tal o cual de ellos le causó alguna desazón el que en este caso la autoridad política hubiera desarrollado una iniciativa que eventualmente podía ser peligrosa para la independencia de la Iglesia”.

Obispos participantes

El número de obispos no consta con exactitud: “Eusebio dice que habían sido más de 250; Atanasio, también testigo ocular, menciona el número redondo de 300, aunque en otro lugar indica 318”, “el Occidente latino tuvo sólo escasa representación, lo cual se comprende sin dificultad: un viaje a tierras tan remotas, aun con la posibilidad de utilizar las postas imperiales, debía en aquel tiempo llenar de preocupación a más de un obispo de África o de las Galias, de Italia o de Inglaterra. En consecuencia, sólo cinco obispos cumplimentaron la invitación del emperador. El principal de ellos era Osio de Córdoba, desde hacía ya tiempo hombre de confianza del emperador, aunque también probablemente representante del papa, y que constantemente encabezaba la lista de los obispos. De todas formas, Roma envió a los presbíteros Vito y Vicente, que ocupaban su puesto junto a Osio”.

Escritos, acusaciones, intrigas

Fueron presentados al emperador escritos en que se acusaba de faltas personales a este o aquel obispo. Constantino les mostró sus cartas no leídas: Las “hizo quemar ante sus propios ojos, acompañando la acción de algunas palabras graves sobre la buena armonía fraterna entre los obispos e invitándolos a aplicarse a la verdadera misión que los había llevado a Nicea”.

Lugar de reunión y sesión de apertura

Dado que la iglesia de la comunidad de Nicea apenas tenía espacio suficiente para todos los actos del concilio, el emperador puso su propio palacio de la ciudad a disposición de los obispos: “Eusebio describe con palabras hímnicas la solemne sesión inaugural, que tuvo lugar el 20 de mayo del año 325. Los obispos habían ocupado ya sus puestos a los dos lados a lo largo de la sala de sesiones y aguardaban con gran expectación la entrada del emperador, para el que se había colocado un sillón dorado. Gran impresión les causó ver cómo la elevada figura del emperador, vestido de púrpura, avanzaba por en medio de sus filas y aguardaba para tomar asiento un gesto de invitación de los obispos. Tras una breve salutación pronunciada por uno de ellos, tomó el emperador la palabra para dirigirles una alocución en latín, en la que no se podía menos de percibir los acentos de exhortación a la paz y armonía dentro de la Iglesia; un examen en común de las causas del conflicto abriría el camino a la reconciliación y a la paz, con lo cual los obispos le proporcionarían también a él, su ‘consiervo’, la mayor satisfacción”.

No se conservan las actas

“Dado que no se han conservado las actas del concilio, no es posible hacer una reconstrucción del reglamento de sesiones ni del exacto transcurso cronológico de los debates, como tampoco fijar exactamente el número de las sesiones conciliares y ni siquiera indicar la duración del concilio”, “según parece, la corriente propicia a Arrio (sacerdote de Alejandría, +336) tomó inmediatamente la iniciativa y propuso una fórmula de confesión de fe”. Pronto apareció claro que las formulaciones arrianas “no tenían la menor probabilidad de ser aceptadas por el concilio”, “entonces intervino en el debate el diplomático Eusebio de Cesarea con una propuesta de compromiso y recomendó a los padres la adopción del símbolo bautismal corriente en su obispado. Los obispos reconocieron de plano la ortodoxia de dicho símbolo que también Constantino tuvo por correcto, como lo resalta Eusebio, no sin sentimiento de la propia dignidad, pero se consideraron indispensables algunos complementos, con los que formularan con precisión las aserciones que precisamente entonces estaban sobre el tapete y se descartara una interpretación del símbolo en sentido arriano”.

La palabra clave

Eusebio de Cesarea

Eusebio de Cesarea

Lo que sobre todo dio lugar a grandes debates fue la adopción de la palabra “homoousios” (de la misma sustancia), que en lo sucesivo sería la palabra clave de la teología nicena: esta palabra no sólo pareció inaceptable a los obispos arrianos, también pudo causar desazón en otros obispos de Oriente. En cambio, a los representantes de la iglesia latina podía aparecerles muy apropiada la palabra, pues hallaban en ella la exacta correspondencia de lo que desde Tertuliano (+220) se había expresado en Occidente con el término “consubstantialis” o “eiusdem susbtantiae”. Eusebio atribuye con absoluta claridad la aceptación del “homoousios” en el texto del símbolo de Nicea a la iniciativa de Constantino, que se había interesado ahincadamente por la recta interpretación del término entre los griegos y por la aproximación de los puntos de vista de los contendientes. Las demás formulaciones de detalle adoptadas en el texto del símbolo – “engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado”- ponían los enunciados sobre Cristo al abrigo de toda interpretación arriana. La frase final contenía una vez más un claro repudio de la teología arriana: “A aquellos que dicen: ‘hubo un tiempo en que no fue’, y ‘antes de nacer, no era’, y ‘fue hecho de la nada’, – o a los que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia (hipóstasis) o de otra esencia (ousía), o que ha sido creado o está sujeto a cambio o mutación- a éstos los anatematiza la Iglesia católica y apostólica”.

Otras cuestiones

Tras la aceptación de la fórmula de la fe abordaron los obispos otras cuestiones: “En la cuestión de la fecha de la celebración pascual se pusieron de acuerdo sobre la práctica vigente en la mayor parte de la Iglesia: la resurrección se celebraría el domingo siguiente al 14 de nisán. A continuación, se deliberó sobre cuestiones de disciplina y las conclusiones fueron recogidas en 20 cánones”.

Clausura, banquete, regalos

Constantino promovió una clausura solemne e impresionante del concilio: “Tras la aceptación del símbolo de la fe y en conexión con la celebración de los veinte años de su gobierno, ofreció a los participantes en el concilio un espléndido banquete en su palacio de Nicomedia, acto que hizo prorrumpir a Eusebio -siempre pronto al entusiasmo- en comparaciones con la gloria del reino celestial. Los obispos recibieron con regocijo los presentes que les fueron ofrecidos a cada uno de ellos. Antes de su partida los reunió una vez más a todos a su lado y los exhortó a seguir conservando la paz entre sí y a evitar querellas de competencias. Finalmente se encomendó a sus oraciones”. Poco después, en un extenso informe sobre el concilio, el emperador afirmaba que se había logrado la unidad en la fe y subrayaba en términos de sorprendente rigor la necesidad de distanciarse del judaísmo (Jedin, 54-60).

Muchos descontentos

En su libro Historia de la Iglesia (1981) el historiador alemán Ludwig Hertling afirma lo siguiente: “Muchos obispos salieron descontentos del concilio de Nicea, como Eusebio de Cesarea”, “a muchos les disgustaba la expresión homoousios = consustancial, y temían que pudiera ser interpretada en sentido sabeliano” (Hertling, 96). Según Sabelio (Roma, hacia 215), Dios se manifiesta con tres modos de ser: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Según Serapión de Antioquía (+203), Cristo parece hombre, pero es Dios. Sin embargo, afirma san Juan: “Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios” (1 Jn 4,2). Cristo es realmente hombre.

Obispos desterrados

Poco después de la conclusión del concilio, dos obispos de primera fila, Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nicea, comunicaron al emperador que retiraban su asentimiento a la fórmula de fe de Nicea: “El emperador, que no estaba acostumbrado a ver tratadas así decisiones que él había aprobado solemnemente, consideró tal paso como autoexclusión de la comunidad cristiana, desterró a los dos obispos a las Galias y asignó a sus iglesias pastores fieles a Nicea”.

Poco después de la conclusión del concilio, dos obispos de primera fila, Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nicea, comunicaron al emperador que retiraban su asentimiento a la fórmula de fe de Nicea: “El emperador, que no estaba acostumbrado a ver tratadas así decisiones que él había aprobado solemnemente, consideró tal paso como autoexclusión de la comunidad cristiana, desterró a los dos obispos a las Galias y asignó a sus iglesias pastores fieles a Nicea”.

Cambio de actitud

A comienzos del año 328 se percibió un cambio en la actitud del emperador, aunque mantenía su postura con respecto a Nicea: “Aquel mismo año se permitió volver del exilio a los obispos Eusebio y Teognis, que pudieron además ocupar de nuevo sus anteriores sedes de Nicomedia y Nicea”. Más aún, Eusebio de Nicomedia “logró granjearse cada vez más la audiencia y el favor del emperador, hasta llegar a ocupar el puesto que Osio de Córdoba -regresado sin duda de Nicea a su diócesis española- había tenido anteriormente en calidad de asesor teológico, y que ahora constituía a Eusebio en el promotor más eficaz de los intereses arrianos”. Cabe contar sin duda en este cambio “la influencia de la hermanastra de Constantino, Constancia, que vivía en Nicomedia y de cuya confianza gozaba ya hacía tiempo el obispo de la residencia imperial, procedente de la clase alta de la sociedad”. Seguramente también Eusebio de Cesarea contribuiría al cambio del emperador, “ya que su cultura y su talento retórico impresionaban fuertemente al emperador, amén de que su temperamento de palaciego le empujaba a reducir los choques y contrastes violentos”.

Campaña arriana

Poco después de regresar del destierro, Eusebio de Nicomedia asumió “enérgica y conscientemente la dirección del partido arriano”: “Se hacía perfectamente cargo de que no se podía emprender una lucha abierta contra el símbolo de Nicea, puesto que ello habría provocado la oposición del emperador. Lo importante era comenzar por descartar a las personalidades de primera fila del partido contrario. En este sentido, la figura dominante después de la clausura del concilio era el obispo Eustacio de Antioquía”.

Nicenos desterrados

Eusebio de Nicomedia “deslizó con habilidad en los oídos del emperador la noticia de que Eustacio era un carácter de dudosa moral, que perturbaba constantemente la paz religiosa y se había expresado en términos despectivos sobre la madre del emperador. El emperador dio su visto bueno a la convocatoria de un sínodo en Antioquía (330-331), en el que los amigos de Arrio depusieron a Eustacio, que fue desterrado a Tracia por el emperador. Pronto hubieron de seguirle ocho obispos de sus mismos sentimientos, y así el partido arriano, animado por aquel éxito, dirigió sus ataques contra Atanasio, que a la muerte de Alejandro (328) le había sucedido en la sede de Alejandría, y de cuya energía y constancia se había recibido sin duda ya en Nicea una impresión duradera”. En el sínodo de Tiro (335), Atanasio fue depuesto. Acusado de sabotear en Egipto los edictos imperiales, el emperador Constantino le desterró a Tréveris, donde estuvo dos años.

Arrio rehabilitado

En noviembre del año 334, recibió Arrio una carta del emperador, en la que se le invitada a una entrevista en la corte: “Con esta ocasión presentó a Constantino una profesión de fe que escamoteaba con habilidad el núcleo esencial de la controversia, de modo que el emperador tuvo la impresión de que Arrio no enseñaba lo que le imputaban sus adversarios. En consecuencia, remitió el asunto a un futuro sínodo, que le absolvería de la excomunión”. Entonces le levantaron la excomunión que le había sido decretada en Nicea y rogaron al emperador fuesen reconocidos de nuevo a Arrio sus derechos sacerdotales, lo cual habría debido tener lugar en un solemne acto. Poco antes, sin embargo, murió Arrio. La muerte de Constantino el año 337 significó para los arrianos un nuevo auge: “La parte oriental del imperio recayó en Constancio, hijo del emperador, que había elegido la fe arriana y que en los 24 años de reinado trataría de ayudarla con todos los medios precisos para imponerla como la única confesión” (Jedin, 62-66).

Bautismo y muerte

Poco después de la pascua del año 337, Constantino cayó enfermo: “Cuando comprendió la gravedad de la dolencia, hizo llamar a algunos obispos a la ciudad de Nicomedia y solicitó de ellos el bautismo”. Murió el 22 de mayo. Lo mismo hizo su hijo Constancio: “A ejemplo de su padre, se hizo bautizar en el lecho de muerte por el obispo arriano Euzoyo”. La tardía leyenda de san Silvestre “habla del bautismo del emperador en el palacio de Letrán y de su curación de la lepra”, sitúa al papa en primer término cuando dice que “por orden suya” había tenido lugar el concilio de Nicea, “adorna con detalles llenos de fantasía las relaciones del primer emperador cristiano con el obispo de Roma”, “estos detalles aparecen por primera vez en los Actus s. Silvestri surgidos en Roma en el siglo V” (Jedin, 43, 54, 91 y 340). La leyenda de los Hechos de san Silvestre pretende “corregir el importante hecho histórico del bautismo de Constantino a manos de un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia”, “acontecimiento bien atestiguado por las fuentes antiguas como el contemporáneo Eusebio de Cesarea en su Vida de Constantino y, medio siglo después, por el mismo San Jerónimo”, dice el profesor Ramón Teja en su libro Los papas ¿sucesores de Pedro o de Constantino? (Teja, 36).

Donación de Constantino

Junto a la leyenda de san Silvestre, la llamada Donación de Constantino (otra falsificación histórica) convierte al obispo de Roma en heredero y sucesor del emperador en todo el imperio de Occidente: “Entregamos y cedemos al santísimo pontífice y papa universal Silvestre, tanto nuestro palacio… como las provincias, lugares y ciudades de Italia o de las regiones occidentales, entregándolas y dejándolas a su poder y dominio o el de sus sucesores pontífices por una firme decisión imperial”. El papa Gregorio VII (1073-1085), a quien su contemporáneo Pedro Damián calificó como un “santo de Satán”, fue “el primero que intentó presentarse como heredero de los emperadores romanos”. Bernardo de Claraval se lo dijo a su antiguo discípulo, el papa Eugenio III (1145-1153): “En esto no eres sucesor de Pedro sino de Constantino”. Durante el pontificado de Inocencio III (1198-1216) fue compuesto el denominado Decreto de Graciano: “Allí se incluyeron no menos de 324 textos atribuidos a los papas de los cuatro primeros siglos, la mayoría de ellos falsificaciones”, dando origen al Derecho Canónico.

El caballo blanco

Caballo blanco

Caballo blanco

En 1247 fue consagrada la capilla de san Silvestre en la basílica romana de los “Cuatro Santos Coronados”. Los famosos frescos de la capilla presentan siete escenas, son la “expresión plástica de las aspiraciones papales” y pretenden inmortalizar las leyendas del bautismo de Constantino a manos de Silvestre y la Donación del emperador al papa. En la primera escena aparece Constantino víctima de la lepra que, como un nuevo Herodes, ha ordenado la matanza de niños inocentes. En la segunda escena Pedro y Pablo le piden en sueños que escuche a las madres que lloran por sus hijos y que haga traer al obispo Silvestre. En la tercera escena los enviados imperiales se presentan ante Silvestre que está refugiado en el monte Soracte. En la cuarta escena Silvestre comparece ante el emperador y le muestra dos iconos de Pedro y de Pablo que el emperador reconoce como los que había visto en sueños. En la quinta escena Constantino, ya limpio de la lepra, recibe el bautismo de manos de Silvestre en el palacio imperial de Letrán. En la sexta escena (ver foto) el emperador, sin la corona que es sujetada por un acólito de pie sobre la muralla, lleva con su mano izquierda un caballo blanco y con la derecha ofrece la tiara al papa, al tiempo que hace la inclinación de rodilla ante el papa que está sentado en el trono, cubierto con el manto rojo. El manto rojo y el caballo blanco son símbolos del poder imperial. En Constantinopla, durante las celebraciones de los triunfos, el emperador entraba victorioso atravesando la Puerta de Oro montado en un caballo blanco para dirigirse al palacio. En la séptima escena (ver foto) el emperador lleva las riendas del caballo blanco que monta el papa, ahora ya con la tiara de las tres coronas en la cabeza. El hecho de que el emperador lleve las bridas del caballo blanco del papa haciendo de palafrenero era “un reconocimiento de vasallaje en las relaciones feudales” (Teja, 43-67). Ahora bien, en el Apocalipsis el jinete del caballo blanco es “la palabra de Dios”, “lo siguen las tropas del cielo sobre caballos blancos” (Ap 19,13-14).

Menudo santo

La Iglesia ortodoxa lo considera como santo: san Constantino. Mató a su cuñado y a su sobrino. A pesar de la promesa hecha a su hermana de que le perdonaría la vida a su marido Licinio, ordenó su ejecución en 325, bajo la acusación de haber organizado una conjura contra él, y al año siguiente la de su hijo (Licinio el Joven). En su Historia Eclesiástica Eusebio de Cesarea (+339) disculpa a Constantino: “No le escatimó su parentesco ni le negó espléndidas nupcias con su hermana”, “también le había proporcionado el poder disfrutar del gobierno supremo como cuñado y coemperador”, “pero él, al revés, obraba contrariamente a esto y cada día imaginaba intrigas contra su superior e imaginaba todo género de conspiraciones, como si respondiese con males a su bienhechor”, “lo que en otro tiempo Licinio contempló con sus propios ojos en los impíos tiranos, esto mismo sufrió él en persona”, “tras compartir con éstos el mismo camino de la impiedad, cayó merecidamente en el mismo precipicio que ellos” (HE X,8,4-5 y 9,5). Licinio fue derrotado y, poco después, fue ejecutado. Constantino mató a su hijo Crispo y a su esposa Fausta por una acusación de adulterio entre ambos. En un poema anónimo se le comparó con Nerón.

Cambios paganos

Siguiendo a Eusebio de Cesarea, el cardenal John Henry Newman (1801-1890) recoge en su libro Ensayo sobre el Desarrollo de la Doctrina Cristiana los cambios paganos que el emperador Constantino introduce en la liturgia cristiana con el fin de atraer a los paganos: “El uso de templos, y éstos dedicados a santos particulares, y ornamentados en ocasiones con ramas de árboles; incienso, lámparas y velas; ofrendas votivas al recuperarse de una enfermedad; agua bendita; asilos; días festivos y estaciones, uso de calendarios, procesiones, bendiciones en los campos; las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo en el matrimonio, la vuelta a Oriente, las imágenes en una fecha posterior, tal vez el canto eclesiástico, y el Kyrie Eleison, son todos de origen pagano, y santificados por su adopción en la Iglesia” (Newman, VIII, 6).

Comentario

Proskinesis

Proskinesis

A los ojos de los paganos, los cristianos eran “ateos”. El apologeta Arnobio escribe hacia el año 300: “Ante todo nos acusáis de impiedad, porque ni edificamos templos ni erigimos imágenes divinas ni disponemos altares”. La eucaristía podía celebrarse en cualquier sitio, en una casa, en un barco, al aire libre. En Tróade Pablo celebra “la fracción del pan” en una casa: “Había abundantes lámparas en la estancia superior” donde estaban reunidos (Hch 20,7-8). Había lámparas de aceite. Las velas de cera vinieron después. Sobre la Navidad: ”La primera noticia cierta sobre una fiesta que tiene como contenido el nacimiento de Cristo y se celebra el 25 de diciembre, se halla en un catálogo de fiestas cristianas, el llamado cronógrafo de 354, que tomó esta noticia de un modelo que se remonta a la época constantiniana (336)”, “es muy probable que la elección de esta fecha estuviera determinada por la fiesta del nacimiento del dios Sol pagano, que el emperador Aureliano había traído de Oriente e introducido en Roma después de 274 y desde entonces fue celebrada en este día con el nombre de dies natalis solis invicti (día natal del sol invicto) como la mayor fiesta del Estado” (Jedin, 414).

El Credo de Nicea

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “Siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325 en el primer Concilio Ecuménico de Nicea que el Hijo es ‘consustancial‘ al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo Concilio Ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del Credo de Nicea y “confesó al Hijo Único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre” (n.242). La fe en el Espíritu se formuló así en Constantinopla: “Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre” (n.245). La tradición latina del Credo confiesa que el Espíritu “procede del Padre y del Hijo (filioque).El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: “El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del Uno como del Otro como de un solo Principio” (n.246).

Palabra extraña

Comenta el teólogo alemán Michael Schmaus en su libro El Credo de la Iglesia Católica(1970): “Para exponer la fe, el Concilio usa como concepto clave el designado con la palabra homousios (consustancial), tomada de los gnósticos”. Dice también: “La lucha por imponer la doctrina conciliar llenó los siglos cuarto y quinto. Al principio se trataba de la relación del Hijo al Padre, sin reflexionar sobre la relación del Espíritu Santo a estos dos. Desde el 360 aproximadamente se incluyó al Espíritu Santo en la discusión, atribuyéndole a Él también la “homousía“, es decir, la igualdad en la posesión de la única esencia” (Schmaus, 600).

Homosius

Homosius

La Trinidad

Si revisamos la tradición a la luz de la Escritura, el famoso icono replica a su autor que lo llamó La Santa Trinidad. El icono remite al encinar de Mambré donde Abraham acoge a dos caminantes y acontece lo que dice la canción: “Cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar”. De forma semejante, el concilio de Nicea debe ser revisado a la luz de la Escritura que, dice Jesús, “no puede fallar” (Jn 10, 35). Para las grandes iglesias cristianas supone una “corrección” que no debe ser rechazada, una “reprensión” que no debe enfadar (Hb 12,5).

Dos fórmulas

El profesor Schmaus comenta así la fórmula de Mt 28,19, “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”: “Como al principio, según dejan entrever los Hechos de los Apóstoles (2,38; 8,16;10,48;19,5) y Pablo (1 Co 1,13;6,11; Ga 3,27; Rm 6,3; Ef 4,5), el bautismo fue administrado en el nombre de Jesús, quedaría por eso mismo demostrado el origen posterior de la fórmula contenida en Mt 28,19″. Por tanto, dicha fórmula “no fue configurada por un evangelista particular, sino que procedía de la tradición de la Iglesia“. O sea, es un añadido posterior. Sobre la fórmula de 2 Co 13,13, “la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros”, dice el profesor: “Con relación al Espíritu se usa el genitivo objetivo, mientras con relación a Dios y al Señor se usa el genitivo subjetivo” (Schmaus, 581 y 589). El Espíritu es algo que se da, algo que se recibe.

Problema de fondo

El filósofo romano Boecio (+524) dio esta definición clásica de persona: “sustancia individual de naturaleza racional” (PL 64, 1343). Lo mismo dice Tomás de Aquino(+1274): “el subsistente de naturaleza racional” (Suma Teológica, I, q. 29, a. 3). Problema de fondo: la doctrina de la Trinidad contradice la definición clásica de persona como “sustancia individual”, en la Trinidad la segunda persona y la tercera son “consustanciales” con la primera, “de la misma sustancia”. En realidad, algo inconcebible. Jesús lo dijo de forma sencilla: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo” (Jn 17,3), “el Padre es mayor que yo” (14,28), el primer mandamiento es: “Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor” (Mc 12,29). Jesús se acepta como profeta: “No desprecian a un profeta más que en su tierra” (6,4), El profeta escucha la palabra de Dios y la proclama (ver catequesis sobre el Evangelio de Juan, prólogo).

Edicto de Teodosio

El 28 de febrero del año 380 el emperador Teodosio publicó un edicto según el cual todos los pueblos habían de vivir en la religión que el apóstol Pedro había transmitido a los romanos y que era la profesada por el papa Dámaso, así como por el obispo Pedro de Alejandría: “nosotros, por tanto, creemos en una sola divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con la misma majestad y santa Trinidad”. Sólo los que profesaban esta fe debían llevar el nombre de cristianos, los demás eran herejes y debían contar con las sanciones divinas no menos que con las imperiales (Jedin, 114).

Concilio de Constantinopla

Lo convocó el emperador Teodosio a comienzos del año 381. Los obispos participantes fueron unos 150, todos de Oriente. Antes de iniciarse las sesiones fueron recibidos por el emperador. Teodosio distinguió al obispo Melecio de Antioquía con un saludo especialmente obsequioso, lo que equivalía en cierto modo a proponerle como presidente del concilio. Sin embargo, en los primeros días del concilio muere Melecio. En esas circunstancias asume la presidencia el obispo de Constantinopla, Gregorio Nacianceno. Al igual que en el concilio de Nicea, no se han conservado las actas. A pesar de todos los esfuerzos, “no hubo forma de inducir al grupo de Eleucio de Cízico a reconocer la divinidad del Espíritu Santo. El grupo abandonó inmediatamente el concilio, no sin poner en guardia a sus adeptos, mediante una carta circular, contra el reconocimiento de la fe de Nicea”. El Símbolo de los 150 padres de Constantinopla fue incluido desde fines del siglo VI en la liturgia de la misa latina y hoy también es conocido con el nombre de símbolo niceno-constantinopolitano. El concilio de Calcedonia (451) considera a los padres de Constantinopla como los autores de este símbolo que añade los nuevos enunciados sobre el Espíritu Santo. Mientras que el símbolo de Nicea decía sencillamente: “Creo en el Espíritu Santo”, ahora se añade: “Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas” (Jedin, 118-120).

Revisión necesaria

Hay que recuperar la fe que proclama Pedro como el centro del mensaje cristiano: “A Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en una cruz por mano de los impíos; a éste, pues, Dios le resucitó… de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del padre el espíritu santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís” (Hch 2, 22-33), “sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (2, 36). Pablo confiesa lo mismo: “Anunciamos a un Cristo crucificado” (1 Co 1,23), “del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, en virtud del espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos” (Rm 1,3-4), “hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús” (1 Tm 2,5), “el primogénito de toda la creación” (Col 1,15). La confesión de fe se expresa en fórmulas breves: “Jesús es Señor” (1 Co 12,3), “Jesús es el Cristo” (1 Jn 2,22), “Jesús es el hijo de Dios” (Hch 8,37; 1 Jn 4,15; Hb 4,14). No lo olvidemos, “hijo de Dios” es un título mesiánico.

Fuente Religión Digital

Creo que el Papa Francisco ha proclamado este año del Jubileo de la Esperanza también para que los creyentes puedan limpiar las muchas imágenes distorsionadas de Dios que circulan incluso entre aquellos que decimos creer. Y para que los no creyentes puedan elegir libremente unirse o no, pero confrontarse con el verdadero rostro de Dios, tal como nos lo presenta Jesús de Nazaret.

Creo que el Papa Francisco ha proclamado este año del Jubileo de la Esperanza también para que los creyentes puedan limpiar las muchas imágenes distorsionadas de Dios que circulan incluso entre aquellos que decimos creer. Y para que los no creyentes puedan elegir libremente unirse o no, pero confrontarse con el verdadero rostro de Dios, tal como nos lo presenta Jesús de Nazaret. un dios que me acecha en un recodo para pillarme ‘in fraganti’ y vengarse para ‘hacérmelo pagar’;

un dios que me acecha en un recodo para pillarme ‘in fraganti’ y vengarse para ‘hacérmelo pagar’; De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida: Erige la ‘Comisión de los Nuevos Mártires-Testigos de la Fe’ en Causa de los Santos

Erige la ‘Comisión de los Nuevos Mártires-Testigos de la Fe’ en Causa de los Santos

Comentarios recientes