Gustavo Gutiérrez: “Como la Biblia lo dice a cada paso, no hay paz auténtica sin justicia, sin respeto por los derechos humanos”

Discurso tras la concesión del doctorado honoris causa por la universidad Ricardo Palma

Discurso tras la concesión del doctorado honoris causa por la universidad Ricardo Palma

“Tenemos en común el compromiso de lograr que todos los nacidos en esta tierra la reconozcan realmente como su nación, lugar en el que, respetados sus derechos, puedan vivir y realizarse como personas”

“El Perú es un país de grandes desigualdades y de persistentes desencuentros. Nuestra historia -vieja y nueva a la vez- lejos de superarlos los ha ahondado y acelerado. Se trata, sin duda, de una de las brechas más grandes de América Latina”

“Las variadas formas de corrupción (el dinero fácil, el juego de influencias, la embriaguez del poder, el uso sistemático de la mentira) corroen la vida social y la credibilidad de quienes tienen importantes responsabilidades en ella”

“La situación de la mujer en nuestra sociedad, pese a ciertos pasos positivos, se halla en una escala de valores que evidencia un profundo desdén por su condición humana, a quien se le niega la plenitud de sus derechos como personas, a ellas corresponderían las tareas inferiores en la familia, en el trabajo, en la organización social, en la Iglesia”

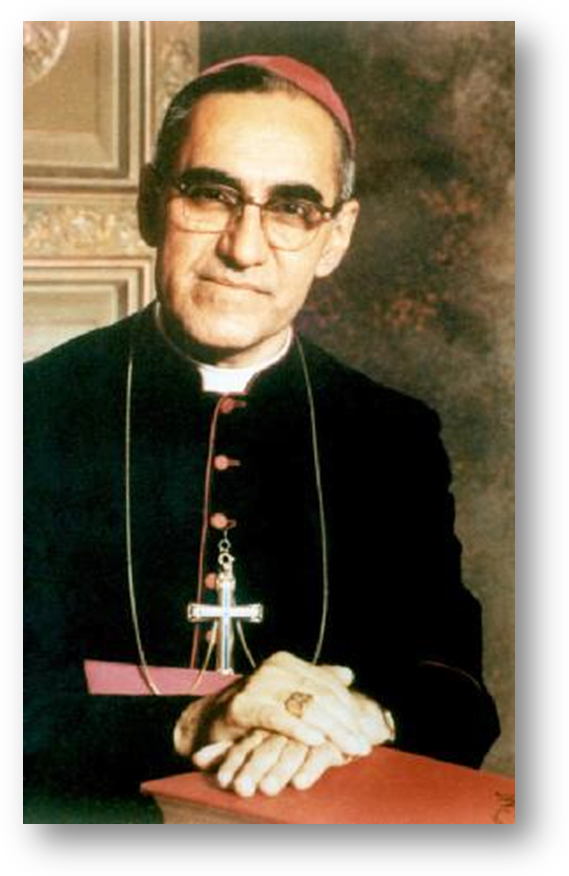

| Gustavo Gutiérrez

Discurso de orden del padre Gustavo Gutiérrez:

“NO HAY NADA MÁS CONCRETO QUE UNA BUENA TEORÍA“

11 de diciembre del 2019

Auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi – Miraflores – Perú

Quiero agradecer muy sinceramente al Rector, Iván Rodríguez Chávez, el inmerecido honor que me hace la Universidad Ricardo Palma al otorgarme un doctorado honoris causa.

Acabo de emplear, lo sé, una expresión frecuente en estos casos que puede sonar a frase protocolar: «inmerecido honor». Pero ¿cómo convencerlos, amigos, que eso es lo que en verdad pienso y siento? ¿Cómo decirles que no son palabras de ocasión y que vienen de un sentimiento al que no es ajena una cierta intimidación? ¿Cómo expresarles mi reconocimiento por este gesto? Tal vez un modo sencillo y fraterno de hacerlo es compartiendo con ustedes algunas reflexiones que trajinan nuestras mentes y corazones en los difíciles días que atravesamos, preocupaciones que desearía colocar en el ámbito universitario en que nos encontramos.

Tenemos en común el compromiso de lograr que todos los nacidos en esta tierra la reconozcan realmente como su nación, lugar en el que, respetados sus derechos, puedan vivir y realizarse como personas; y, finalmente, compartimos también la convicción de que los conocimientos deben ser puestos al servicio del país. Permítanme retomar esos puntos:

El Perú es un país de grandes desigualdades y de persistentes desencuentros. Nuestra historia -vieja y nueva a la vez- lejos de superarlos los ha ahondado y acelerado. Se trata, sin duda, de una de las brechas más grandes de América Latina. En ella se acumulan -no clandestinamente, sino abiertamente- muertes prematuras e injustas, existencias marcadas por la debilidad física y las enfermedades, vidas que se arrastran entre frustraciones y angustias. Esto ha creado una compleja situación ante la cual la sociedad no ha sabido responder siempre como debía, con total respeto por los derechos humanos.

No se trata únicamente de desniveles sociales. Somos también un país variopinto racial y culturalmente. En él conviven desde hace siglos, sin encontrarse plenamente, diversos pueblos que se diferencian por el color de la piel, la lengua, las costumbres, las expresiones artísticas. Los lazos que la obligada coexistencia ha logrado establecer no han podido acortar significativamente las distancias, ni vencer los prejuicios, la ignorancia mutua y la hostilidad. La vida, pasión y muerte de José María Arguedas, nos dan un penoso y urgente testimonio tanto de las aproximaciones como del camino por recorrer en un proceso que no ha logrado todavía cuajar y que por momentos amenaza con quedar trunco.

No podemos ni debemos ocultar que en esta heterogeneidad, que sin lugar a dudas es también una riqueza, hay aspectos desgarradores y graves responsabilidades de carácter ético. Ello ocurre cuando, como es el caso, la diversidad comprende el menosprecio por las personas, la ceguera de quienes gozan de privilegios, el convencimiento -sin asomo de duda- de que unos han nacido en este país para mandar y otros para obedecer. Comprende asimismo actitudes racistas -cuya pretendida inexistencia entre nosotros es una de nuestras mentiras sociales-, la violación multiforme del derecho a la vida, la despreocupación -que tiene mucho de suicida- de los que han tenido y tienen la posibilidad de forjar una sociedad justa con iguales oportunidades para todos. En breve, eso sucede cuando en el seno de esa diversidad, y alimentando importantes rasgos de ella, subsiste una grave injusticia social.

Como la Biblia lo dice a cada paso, y lo dicta el sentido común, no hay paz auténtica sin justicia, sin respeto por los derechos humanos y claro está, por el primero de ellos: el derecho a la vida. No estamos ante un asunto que pueda ser dirimido únicamente en el campo de las políticas por aplicar o de los factores económicos a tener en cuenta. En la raíz hay una cuestión ética, de sentido de la persona humana, del porqué de la vida en sociedad. La coherencia personal o la doblez embustera, la verdad o la mentira en el discurso político, la certeza de que todos los seres humanos son iguales en dignidad o la pretendida superioridad de algunos, la honestidad en el manejo de los recursos públicos o el usarlos como su caja chica y personal, no son vagos y gaseosos problemas morales. Son decisivos en el establecimiento de relaciones sociales justas y respetuosas.

No hay nada más concreto que una buena teoría, parafraseándolo podríamos afirmar en el Perú de nuestros días que no hay nada más político (en tanto construcción de la polis, la ciudad, la nación) que un buen y exigente comportamiento ético. Las variadas formas de corrupción (el dinero fácil, el juego de influencias, la embriaguez del poder, el uso sistemático de la mentira) corroen la vida social y la credibilidad de quienes tienen importantes responsabilidades en ella.

Todo esto mantiene vivas y abiertas viejas heridas que no han logrado cicatrizar a lo largo de nuestra historia. A quien pueda pensar que el panorama descrito es sombrío, conviene decirle que la realidad -al menos una parte substancial de ella-lo es aún más, sobre todo para los pobres del país. Si queremos revertir esa situación debemos tener el coraje de mirarla cara a cara, sin ningún tipo de subterfugios o escapatorias.

Es frecuente afirmar que atravesamos una grave crisis. Un momento en el que – para decirlo con Vallejo- “la resaca de todo lo vivido y sufrido en nuestra historia se ha empozado en el alma nacional”. No obstante, las posibilidades de hacer de este país una nación para todos están presentes. Hay algo, pese a todo, promisor, en el hecho de que cada vez conocemos mejor nuestra realidad presente, así como las avenidas y caminos de montaña que nos han llevado a ella.

Asistimos en el país a cambios profundos que no se reducen a situaciones coyunturales y efímeras. Se trata de algo que lleva varias décadas y que echa sus raíces lejos en nuestro devenir histórico. Las transformaciones a las que aludimos no se dan en la superficie de la actualidad en la que discurren las ambiciones políticas episódicas y las frivolidades de quienes no ven más allá de sus ganancias y de sus arrogancias. Esos cambios se producen más bien en el subsuelo de la nación. Eso es lo que estamos viviendo, no nos dejemos aprisionar por la coyuntura y la anécdota. Ya no es necesario hacer largos viajes para hallar el «Perú profundo» de que hablaba Basadre, las entrañas de la nación -con su cortejo de hambre y marginación, pero también de posibilidades y de energías-irrumpen crecientemente el conjunto del territorio y vienen a nuestro encuentro. Hoy el Perú profundo está en todas partes. Lima, la capital que ha vivido de espaldas al país, es hoy la ciudad con mayor número de quechuahablantes del Perú. Por otro lado, en los últimos años hemos asistido al creciente protagonismo de las poblaciones amazónicas, en defensa de su territorio y otros derechos.

La cruel realidad, e igualmente la variada riqueza, de nuestra patria se abre paso en la conciencia de los peruanos, lenta y costosamente. No todo en lo que así emerge y golpea sentimientos y pensamientos nos agrada, pero es mejor saberlo que continuar ignorándolo; o, peor todavía, fingir que lo desconocemos. Es un proceso que nos obliga a dejar viejas categorías y a abrirnos a nuevas formas de entender las cosas. Debemos aceptar ese reto.

Estos sucesos han llevado, por ejemplo, a hablar de informalidad en varios terrenos de la vida nacional. Al asunto le han sido dedicados serias investigaciones y agitados debates. Pero indudablemente siempre se es informal en relación con una determinada formalidad, y es ésta la que debe ser cuestionada. El hecho es innegable, pero no podemos esquivar la preocupación de que estemos también incluyendo la búsqueda de nuevos caminos para una necesaria autonomía de sectores hasta hoy olvidados y postergados. Y eso no es lo mismo.

Aceptar el desafío a la creatividad que nos viene de la situación que se dibuja, de este tocar tierra en cuanto al conocimiento del país, supone encontrar los caminos de una auténtica democracia. Esta es, ante todo, un estilo de vida, un modo de comportarse socialmente, ella implica como un elemento esencial la transparencia de las decisiones que deben normar la convivencia social. Saber “quién, dónde y porqué” (Sartori) se toman determinadas opciones es un derecho de todo ciudadano y una condición indispensable para sentirse miembro de una nación. Somos conscientes de lo lejos que hemos estado al respecto en el Perú de ayer y que estamos en el de hoy. Esa transparencia se opone a la mentira que al hacer de la democracia una meta frustrante provoca escepticismos que pueden llevar a un pueblo a la desesperación o hacerlo presa fácil e inerme de toda clase de mesianismos políticos.

Discernir en la crisis actual, percibir su hondura más allá de la coyuntura, y saber salir de ella con imaginación implica liberarse de una de las peores lacras que enferman y envenenan la relación entre peruanos. Nos referimos a lo poco que parece valer la vida humana entre nosotros. Los ejemplos, pese a todas las explicaciones y justificaciones que se quieran dar, están allí hiriendo nuestros ojos y nuestros corazones; son tan claros y tan frecuentes que es inútil entrar en detalles. Si esa actitud continuara no habría solución posible. Esa sería una de las peores secuelas de los violentos años que nos tocó vivir. Es decir, la postura que lleva a pensar que sólo la violencia, la mano dura caiga quien caiga, las actitudes totalitarias y arbitrarias pueden zanjar situaciones.

Eso es lo que no podemos aceptar como seres humanos y como ciudadanos de este país. Se impone un gran esfuerzo por forjar un mundo humano basado en la justicia social y el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, tema que ha tomado gran importancia en el contexto del Cambio Climático que a muchos preocupa. Urge igualmente crear entre nosotros aquello que se ha designado como una cultura de la vida, vale decir como una actitud global que no deje resquicio a una voluntad de muerte, abierta o disfrazada. Para hacerlo contamos con la inmensa y variada riqueza histórica y cultural que nos viene de los diversos pueblos que viven -y buscan convivir- en el país. Desde esas distantes y distintas vertientes, sin que una se imponga a la otra, será posible esa nación para todos los que la anhelamos.

Necesitamos conocer, reconocer, esta patria nuestra en sus alturas y en sus profundidades, en sus anchuras y en sus estrecheces, en sus posibilidades y en sus callejones sin salida. De otro modo, no será viable lograr lo que el viejo Guamán Poma llamaba un «buen gobierno».

En este saber el papel de la universidad es insubstituible. De su calidad académica, científica y técnica depende que pueda cumplir la tarea que el país necesita. Está claro para todos que hoy, a nivel internacional, la línea divisoria entre el Norte y el Sur está trazada con rasgos cada vez más netos por la llamada revolución tecnológica, ahondando las consecuencias de la colonialidad del saber, que tan bien trabajó nuestro recordado amigo y catedrático de esta casa de estudios Aníbal Quijano. Esta revolución tecnológica se ha convertido además en el mayor factor de acumulación económica de los países opulentos. Naciones como la nuestra van quedando a la zaga, a la vez que aumentan su dependencia de los países que disponen de grandes recursos en ese terreno. Esto da lugar a nuevas y hondas desigualdades en las que la exclusión de los pobres se presenta de modo más disimulado. Se ha dicho por ello que a la dependencia mencionada se añade una dosis de prescindencia de parte de los países ricos.

Este hiato no se halla sólo en el panorama mundial. El asunto se reproduce a nivel nacional en el lacerante descenso del nivel educativo en el campo público, el abandono económico en que los diversos gobiernos han tenido a los maestros y profesores universitarios en este tiempo, están creando dos clases de peruanos: los pocos que tienen acceso a instituciones de enseñanza solventes académicamente, dentro o fuera del país (en general costosas y privadas), y la inmensa mayoría que avanza penosamente desde la primaria a la universidad en centros de bajo nivel acumulando más años de estudios que conocimientos.

Distinguidas personalidades universitarias -desde ángulos diferentes-han denunciado este hecho y han exigido que el Estado peruano no aliente voluntariamente o por falta de interés una situación preñada de consecuencias demoledoras para la construcción de una nación. Por eso, y por elementales razones de igualdad social, debemos tener abiertas las universidades a los jóvenes de todas las capas socio-económicas del país. Debemos exigir al Estado, todos a una, que cumpla con su responsabilidad en un campo decisivo del quehacer nacional.

Siempre sacerdote

Sin embargo, no basta la capacitación profesional y técnica. Es necesario que quienes tengan acceso a ella pongan sus conocimientos al servicio del país y, muy concretamente, de los sectores más pobres y olvidados. Frente a un individualismo exacerbado y prepotente que aconseja por todos los medios que pensemos sólo en nosotros, debemos reafirmar la solidaridad. La suma de individuos que se repliegan sobre sí mismos y que avanzan por caminos paralelos no hace un pueblo, se trata simplemente de una masa sin fuerza ni proyecto, preparada para la manipulación de quienes disponen de los diferentes resortes del poder. Lejos de nosotros la idea de desechar las potencialidades de cada uno, se trata de ver qué sentido acordarles y de ser conscientes que la igualdad social no está en el punto de partida sino en el de llegada de nuestro proceso como país. Aquí también una ética de la solidaridad surge como más humana y realista, dando un marco adecuado y constructivo al despliegue de las capacidades personales.

Por eso es particularmente urgente desarrollar ese marco en el caso de la mujer. La situación de la mujer en nuestra sociedad, pese a ciertos pasos positivos, se halla en una escala de valores que evidencia un profundo desdén por su condición humana, a quien se le niega la plenitud de sus derechos como personas, a ellas corresponderían las tareas inferiores en la familia, en el trabajo, en la organización social, en la Iglesia. Pero es claro que ese menosprecio es, sobre todo, una degradación del varón como ser humano. La comprensión de que la mujer tiene iguales derechos que el hombre no es un favor, es el reconocimiento de una necesaria equidad.

Personas competentes las hay en el país. Allí están los numerosos estudios consagrados a muy diversos aspectos de nuestra historia, mundo cultural y físico, situación social y posibilidades de desarrollo. De su calidad no hay la menor duda. Al mismo tiempo, doloroso contraste, vivimos con tantos y tan agudos problemas no resueltos. Tememos que en muchos casos los conocimientos adquiridos no hayan servido como herramienta para una transformación de nuestra sociedad, sino para fabricar un mundo en el que se encierran los poseedores de esas capacidades. En ese caso estamos ante una perversión del conocimiento y sucede que, como dice el Evangelio la luz se convierte en obscuridad. De este modo el saber ilumina y permite logros individuales y echa más sombras al conjunto de la nación.

Competencia profesional, solidaridad en la construcción de una sociedad justa son tareas de la formación universitaria. Pero lo es también el ayudarnos a todos a mirar lejos, a no caer en actitudes nostálgicas que nos fijan al pasado y nada construyen, a no encerrarnos en el momento presente, a tomar conciencia de nuestras energías y posibilidades como pueblo. Debemos hacer que la luz del conocimiento pueda iluminar nuestro caminar histórico y que no agregue paradójicamente más obscuridad a un pueblo pobre que lucha valientemente por su dignidad y su supervivencia. El gran reto de la juventud es asumir su tarea ante los espinosos problemas del país, ante el sufrimiento y las expectativas de tantos de sus habitantes; no traicionar su responsabilidad con el pueblo al que pertenece.

No olvidemos que el futuro no llega, se forja con las manos, la mente y el corazón.

Gracias nuevamente, amigos, por esta distinción que me honra y compromete incorporándome al claustro de esta Universidad por la que han pasado tantos ilustres peruanos.

Fuente Religión Digital

Comentarios recientes