José Arregi: La gloria de la carne.

Hace 2.700 años, el primer Isaías, poeta genial, escribió: Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombres descansa el poder, y es su nombre: Maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz (Is 9,5).

Hace 2.700 años, el primer Isaías, poeta genial, escribió: Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombres descansa el poder, y es su nombre: Maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz (Is 9,5).

Siete siglos después, por los años 80 d.C., un médico evangelista llamado Lucas, otro poeta, contó: Unos pastores pasaban la noche al raso velando sus rebaños. Un ángel se les apareció y les dijo: Os anuncio una gran alegría. Os ha nacido un Salvador. Los pastores fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre (Lc 2,8-16).

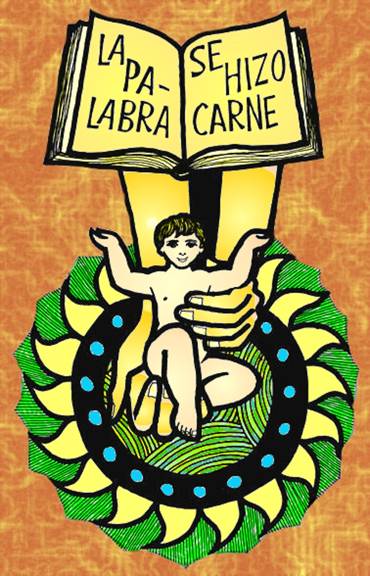

Una década después, un teólogo místico, autor del cuarto evangelio, cuya identidad histórica nadie conoce, pero que no es ciertamente el apóstol Juan, en el prólogo de su evangelio sentenció: La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14).

¿Hay forma de decir más en menos y con mayor belleza? Horizonte utópico, crítica política, sensibilidad humana, hondura mística, creación simbólica… No salgo de mi asombro, y debería simplemente escuchar, callar, mirar… y dejar que el corazón se ensanche y se fortalezcan las rodillas vacilantes. Pero déjame que vuelva a esas palabras navideñas desde estos umbrales de luz.

Un niño nos ha nacido, dice Isaías, dirigiéndose a un “pueblo que camina en tinieblas”, como tantos y tantos pueblos de hoy. No celebra el nacimiento de ningún niño, sino la entronización del nuevo rey, Ezequías, descrito como hijo de Dios dotado de atributos divinos. Pero es ironía profética. El profeta, enseñado por la historia, sabía que ningún rey será salvador y, por lo tanto, divino. Parece ensalzar al rey, pero en el fondo lo denuncia, pues dirige la mirada a un futuro liberador que no nacerá de la dinastía de David ni de ninguna otra dinastía de sangre azul. ¿Será posible? La tenacidad sufrida del pueblo, la lucha pacífica por la justicia, la bondad creadora, el Aliento que nos habita lo harán posible, si dejamos que aliente.

No temáis. Os anuncio una gran alegría, escribe Lucas. Unos pastores pobres –carentes de saber e impuros por oficio–, ángeles que les cantan y en lo más oscuro de la noche les anuncian: Os ha nacido un Salvador. María, José y un niño en un pesebre, nada de reyes, palacios, sacerdotes ni templos. Un niño en un pesebre. El mundo al revés. La pobreza solidaria, el poder de la ternura, la humanidad renaciendo desde abajo, la alegría de vivir recuperada, la paz y el respiro. He ahí lo divino, la gloria de Dios. Máxima ironía y la mejor noticia en un lenguaje de cuento para niños, para el corazón sin doblez.

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, declara el prólogo del cuarto evangelio. El oráculo insumiso del profeta y el relato imaginario del evangelista dejan paso al vuelo simbólico del teólogo místico. Pero el vuelo no se abstrae de la tierra y de lo concreto. La Palabra –Sabiduría bíblica, Logos griego, Alma universal– habita en el corazón del mundo, de la materia animada que somos todos los seres. Y la Palabra, concluye, se hizo carne gloriosa y herida en la vida de Jesús, llena de libertad y de compasión. De su vida recibimos gracia tras gracia, y ahí se resume la verdad de cuanto es.

Todo lo decible y lo indecible –el Misterio de la Navidad, el Misterio de Jesús, que es el Misterio de la vida y de todos los vivientes– estaba dicho en forma de profecía, mito y símbolo, y no era posible decirlo mejor. Pero hubo doctores y obispos que quisieron decirlo mejor, y lo convirtieron en doctrina y en el siglo IV definieron el dogma de la Encarnación: “El Hijo Único y eterno de Dios, sin dejar su naturaleza y su personalidad divinas, en Jesús nacido de madre virgen asumió la naturaleza (no la personalidad) humana, para, muriendo en la cruz, salvarnos del pecado original y de nuestros pecados personales”. Y enseñaron que Dios, desde toda la eternidad y en todos los tiempos pasados y venideros, solo se encarnó una vez: hace 2000 años, en el planeta Tierra, en la especie Homo Sapiens, en un hombre judío de Galilea llamado Jesús.

Ese y otros dogmas ya no nos dicen nada, nos alejan de la Tierra y del aliento que la mueve, nos alejan de la vida, que es la única verdad revelada e infalible. Hay que desandar el camino hasta la vida de la que esos dogmas nacieron. Todas las palabras nacieron de la vida para llevarnos a ella, para hacerse carne, para hacernos vivir y, renovadas, rebrotar de la vida. Desandemos, pues, el camino, volvamos simplemente a la esperanza creadora del oráculo de Isaías, a la ternura y belleza desbordantes del relato de Lucas, a los símbolos abiertos, simples y pletóricos del cuarto evangelio: palabra, carne, casa.

Liberemos el dogma de sus cerrojos. Quienes aún nos reconocemos en Jesús, hijo de María y de José, remontemos el dogma hasta la Fuente sin principio ni fin de la Encarnación abierta e inacabada, universal e incesante. La Encarnación no se realizó una sola vez ni de una vez para siempre. La Encarnación no está cerrada ni acabada.

La Palabra o Energía o Espíritu o Dios habita, anima y une el corazón del Cosmos. Se expresa en la onda y la partícula, en la piedra, la planta y el animal. Se hace carne viviente, sintiente, inteligente. Habla, responde, ama de diversas maneras en todas las formas cambiantes que fueron, son y serán. Se hizo y seguirá haciéndose carne en todas las especies humanas que han existido en este planeta y en las especies posthumanas o transhumanas que existirán después del Homo Sapiens. Pasarán las lenguas, pasarán las religiones, pasarán las Iglesias y el cristianismo con todos sus dogmas, pero seguirá la Encarnación, la llamen como la llamen.

Hoy, en esta Navidad y cada día, yo contemplo el Alma y la Gloria de la vida en la carne palpitante de Jesús y, con toda mi pobreza, yo también la quiero encarnar.

José Arregi

Fuente Umbrales de Luz

Comentarios recientes