Dom 1.3.15. Tabor 1: Guerra israelita, transfiguración cristiana. Tabor 2: Bajar del Monte, curar al padre del niño lunático del Llano

Domingo 2º de Cuaresma, Mc 9, 2-9. Un judío argentino, oficial de Guerra del Estado de Israel, me dijo un día: Yo veo a Jesús con frecuencia o, más bien, me siento Jesús, en la Cima más alta, que llamáis de la Transfiguración, que es la Montaña de la Guerra de Israel, cuando subo a reparar mi espíritu cansado o a preparar el futuro de la guerra final de Israel:

‒ Allí se me muestran, sobre la altura hoy ocupada por signos cristianos, los dos personajes centrales de mi historia, Moisés, hombre de Ley, Elías, el profeta. Se me aparecen con toda claridad, les veo con ojos cerrados, les siento con ojos abiertos, se apoderaban de mi espíritu y escucho la gran voz de la Altura Infinita, lo mismo que Jesús: ¡Tú eres mi Hijo, redime tú esta tierra, libérala de los poderes enemigos!

‒ Y sobre el monte me elevo con él, con vuestro Jesús, que es el nuestro, el judío, y me siento enviado por Dios para cumplir la gran tarea de la liberación total del pueblo, con la ley de Israel en la mano (Moisés), con la experiencias más alta de oración (Elías….), con razones y con armas… Jesús retomó allí en su tiempo el buen camino, pero que no lo supo culminar… o no lo culminaron sus seguidores, los cristianos. Por eso, nosotros, los buenos judíos, herederos de Jesús, pero en la línea de Moisés y Elías, debemos culminarlo, con leyes, razones y oraciones, pero también con armas, con la entrega de la vida, si fuera necesario. ¿Saben Ustedes eso? Se lo tendremos que enseñar, nosotros, los judíos, como el Jesús verdadero, al que Ustedes han olvidado, haciéndole puro espíritu sin carne, precisamente en este monte… que conquistaron con armas sus cruzados…

Imágenes:

1. El monte

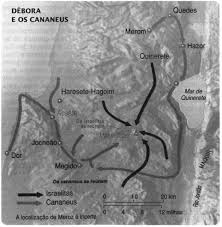

2 y 3: La Batalla del Tabor, momento central de la conquista israelita de Palestina

4. Icono de la Transfiguración cristiana.

Sigue la “revelación” judía de la “nueva batalla” del Tabor. Una transfiguración militar

‒ Sí, ya sé que Usted no quiere o puede reconocerlo, me dijo, pero el Tabor es el monte de Barac, el Rayo, el gran guerrero de Israel, con Débora, la Abeja, la profetisa más grande. Allí subieron los soldados escogidos, como sabe Jueces 4, y de allí bajaron, con la ayuda del Dios de Moisés y de Elías (aunque Elías sea posterior), para vencer en la gran batalla a todos los cananeos y palestinos enemigos. No hace falta que se lo recuerde, Usted lee la Biblia, y sabe que este monte, antes de lo que llaman Transfiguración de Jesús, era y sigue siendo la Montaña de la Transfiguración militar y victoriosa de Israel, con Barac y Débora.

‒ No quise argumentar, guardé silencio. Pues bien, en un momento dado, se situó en el plano personal y me preguntó: Y usted, cristiano ¿ve a Jesús? ¿Le ve con Moisés y con Elías, como el judío eterno, el hombre universal de la libertad israelita? ¿No habrá espiritualizado a Jesús y convertido ese signo, esta imagen poderosa de la Transfiguración, que es una especie de “jura de bandera”, con el Gran Pendón guerrero de Israel, en una especie de evocación puramente estética de un cielo superior “sin carne” y sin historia, un Icono contemplativo de tipo helenista para evadirse del mundo real, mientras los hombres, mujeres y niños reales siguen oprimidos?

‒ No quise argumentar, guardé silencio. Pues bien, en un momento dado, se situó en el plano personal y me preguntó: Y usted, cristiano ¿ve a Jesús? ¿Le ve con Moisés y con Elías, como el judío eterno, el hombre universal de la libertad israelita? ¿No habrá espiritualizado a Jesús y convertido ese signo, esta imagen poderosa de la Transfiguración, que es una especie de “jura de bandera”, con el Gran Pendón guerrero de Israel, en una especie de evocación puramente estética de un cielo superior “sin carne” y sin historia, un Icono contemplativo de tipo helenista para evadirse del mundo real, mientras los hombres, mujeres y niños reales siguen oprimidos?

Soy de respuestas retardadas, quizá retrasadas. No quise entrar en polémica con el judeo-argentino, oficial del Ejército de Israel. No dije nada al buen porteño-israelita, que interpretaba con armas de guerra el relato de la Transfiguración y que subía a Tabor para retomar la experiencia de Jesús, con signos de Barac/Débora y para así cumplirla liberando toda la tierra de Israel, el mundo entero, e iniciando la era mesiánica anunciada por Moisés y Elías?

No le dije entonces nada, pero he seguido pensando en ello, año tras año, como podrá ver quien lea mi Comentario de Marcos (Verbo Divino, Estella 2012), que ha dedicado muchísimas páginas al tema, o quien se detenga a retomar conmigo este evangelio, que los católicos leemos este domingo segundo de Cuaresma.

— Sé que aquel judío tenía en parte razón: Al Tabor hay que subir para tomar fuerza y bajas a la lucha por la liberación de los pobres y enfermos … Pero tengo la impresión de que la respuesta de aquel oficial no es la definitiva (abajo a la ladera del monte sigue Afula, con los palestinos-árabes “vendidos” al Estado de Israel. Desde la colina se siguen viendo signos y lugares de una lucha que no puede resolverse por las armas (¡hasta las alturas del Golán!).

— El camino de Jesús desde el Tabor incluye un elemento contemplativo, pero es ante todo un camino de compromiso real con la historia, un camino de liberación como muestra el Evangelio de Marcos. Le tengo un gran respeto a la tradición oriental/ortodoxa del Icono de la Transfiguración, pero no interpreta ni asume todos los elementos del texto.

— El camino de Jesús desde el Tabor incluye un elemento contemplativo, pero es ante todo un camino de compromiso real con la historia, un camino de liberación como muestra el Evangelio de Marcos. Le tengo un gran respeto a la tradición oriental/ortodoxa del Icono de la Transfiguración, pero no interpreta ni asume todos los elementos del texto.

Una lectura “situada”. Para comprender el texto

Éste relato de la Transfiguración ha sigo leído y entendido desde diversas perspectivas por la tradición por la tradición. Aquí van algunas de ellas.

1. Mi dialogante judío leía el evangelio en plano mesiánico-militar, partiendo de Barac/Débora, a quienes unía con Jesús, deseando reiniciar y culminar desde el Tabor la Gran Guerra de la reconquista judía y de la culminación mesiánica del Gran Israel… Jesús estaba en el buen camino, pero no supo culminarlo.

2. Los exegetas profesionales leen este pasaje desde una perspectiva de Pascua cristiana y de fiesta judía de los Tabernáculos. La tradición cristiana anterior a Marcos habría “creado” simbólicamente este pasaje para presentar a Jesús Resucitado, Hijo de Dios, introduciendo su figura pascual en un momento de su historia anterior, con Moisés y Elías… De esa forma se habría cumplido, por otra parte, la fiesta judía de los Tabernáculos, es decir, de la plenitud del descanso futuro del Pueblo.

3. Los cristianos helenistas habría reinterpretado este pasaje en línea de “transfiguración sacral”, convirtiendo la escena en un “signo de cielo”, en el Icono por excelencia. Se trata de “ver” más allá de los accidentes y formas externas, la verdad de Dios que se expresa en Jesús, de un modo simbólico. Éste ha sido y sigue siendo el Icono más importante (el sacramento fundamental) de una parte significativa de la Iglesia ortodoxa.

4. La Iglesia Católica ha querido aplicar este Icono a la vida de los religiosos contemplativos, como han marcado varios documento sobre el despliegue de la Vida Religiosa (como el de Vida Fraterna en Comunidad”, año 1994). La vida religiosa sería un Tabor continuado, un lugar de encuentro con el Dios de Jesús en la montaña.

4. La Iglesia Católica ha querido aplicar este Icono a la vida de los religiosos contemplativos, como han marcado varios documento sobre el despliegue de la Vida Religiosa (como el de Vida Fraterna en Comunidad”, año 1994). La vida religiosa sería un Tabor continuado, un lugar de encuentro con el Dios de Jesús en la montaña.

5. Todo lo anterior es importante, pero el signo de la Transfiguración sólo se entiende en clave cristiana a partir de una lectura del Evangelio de Marcos, como indicaremos a continuación.

Iniciado el camino que nos lleva a la pascua, la liturgia nos sitúa ante una escena simbólica de hondo sentido mesiánico: estamos subiendo hacia Jerusalén, camino de muerte, pero sabemos que esa dura marcha tiene un sentido. Vamos con Jesús y él nos desvela su sentido de forma gloriosa, para abrir nuestros ojos y darnos la mano. Podemos caminar, no tengamos miedo. Se trata de una de las escenas más queridas de la piedad y del arte: el Icono de la Transfiguración ha acompañado y sigue acompañando a millones de Cristianos en su peregrinación. Es bueno que lo pongamos en el centro de nuestra atención, ahora que va avanzando la cuaresma

Texto

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.” Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: “Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.” De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos (Mc 9, 8)

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: “No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.” Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de “resucitar de entre los muertos”.

Introducción y resumen

Esta es una escena de epifanía (manifestación sagrada) por la que descubrimos que Jesús es Mesías en persona. Así lo indicaremos, destacando el rasgo orante y glorioso del texto:

Jesús es Mesías de Dios porque en su vida y pascua manifiesta la hondura total de lo divino, como sabe la tradición ortodoxa, que venera la gloria de Jesús en el Icono de la Transfiguración.

Acompañado de tres discípulos, él se transfigura (metemorphôthê) sobre el monte y, cubierto de vestidos blancos, conversa con Elías y Moisés, personajes celestes de la historia de Israel (Mc 9, 2-4).

Pedro interpreta la experiencia de forma apocalíptica y pretende perpetuarla (9, 5-6). Pero les cubre una nube, presencia de Dios, y se oye la Voz: “este es mi Hijo querido; escuchadle” (9, 7).

Los discípulos se descubren de nuevo solos con Jesús sobre la tierra (9, 8). La escena forma parte de un tríptico más amplio y según eso debe verse unida a 9, 14-29 (curación del niño sordomudo), quedando en medió el diálogo de 9, 9-13 que sitúa el tema entero en un contexto de entrega de la vida.

Tres cuadros

La escena forma parte de un tríptico o texto más amplio que forma Mc 9, 2-29, de manera que cada unidad (y en especial la transfiguración de 9, 2-8) debe interpretarse partiendo del conjunto. Estamos ante tres “cuadros”:

– El primer cuadro muestra a Jesús con tres discípulos, sobre la montaña sagrada, en contacto con dos personajes (Moisés y Elías) que expresan la esperanza escatológica: Dios mismo le define llamándole su Hijo y diciendo a todos que le escuchen (9, 2-8).

– El cuadro central le muestra bajando de la montaña, dialogando con los tres discípulos sobre el sentido de la resurrección y la exigencia de la entrega de la vida (9, 9-13).

– El último cuadro presenta a Jesús en el llano, con el resto de los discípulos, incapaces de curar/liberar al sordomudo de Mc 9, 14-29, hasta que él viene y lo hace. El texto en su conjunto es una epifanía sacral y social: desvela el misterio de Jesús ante los humanos.

A nosotros nos importa el primer cuadro, la hierofanía sacral en la montaña. En el camino de su entrega (cuadro segundo) y en el contexto de su obra en favor de los endemoniados (cuadro tercero)

Tres perspectivas, tres contextos

Leamos detenidamente el texto. Meditemos sobre su sentido, contemplemos. Para hacerlo mejor podemos recordar que, conforma a la exégesis tradicional, este pasaje pude entenderse en tres planos o perspectivas

– Perspectiva historicista. Aquí se habla de un “hecho”. En esta línea se destaca la experiencia religiosa de Jesús y puede pensarse que la escena de 9, 2-8 presenta un hecho de su vida pública: se transfiguró sobre la montaña y sus tres discípulos principales le descubrieron como Hijo de Dios, escuchando unas palabras de la nube que tomaron como voz divina, revelación transformante del misterio que presente a Jesús diciendo: ¡ese es mi Hijo querido, escuchadle!. Esa interpretación es valiosa, pero debemos añadir que las palabras de la nube divina no se dirigen a Jesús sino a los discípulos, para fortalecer su fe vacilante. El mensaje de Dios parece situarnos en contexto actual (post-pascual). Dios no está hablando aquí a Jesús, se dirige a nosotros y nos dice quien es Jesús, nos dice que es su Hijo, que le escuchemos. Por eso diremos que ésta es una escena de pascua.

– Perspectiva apocalíptica. La escena original no hablaría de una transfiguración histórica de Jesús (Mc 9, 2c sería posterior), sino de una visión y esperanza escatológica: los cristianos han visto a Jesús tras su muerte sobre el cielo, con Moisés y Elías, anticipando el final del tiempo como Pedro interpreta rectamente en Mc 9, 5 (9, 6 es posterior). Aquí no se contaría lo que pasó, sino lo que esperamos que pase. También nosotros, como Pedro, Juan y Santiago queremos subir a la Montaña de Dios, para ver a Cristo trasfigurado. La voz del cielo ratifica esa esperanza. Mientras llega el fin del mundo hay que escuchar a Jesús, que está con los profetas raptados en el cielo, sabiendo que él vendrá al final para realizar la obra de Dios. Todavía no vemos a Jesús, pero le esperamos… La transfiguración está delante de nosotros.

– Perspectiva pascual. Ese pasaje nos contaría una experiencia de resurrección, que debe darse ahora, ya… Tenemos que ver a Jesús resucitado, como le vieron Pedro, Santiago y Juan. Los diversos elementos del relato (montaña, proclamación mesiánica, voz de Dios…) hacen pensar que estamos ante una experiencia de resurrección, interesada en mostrar a Jesús como hijo de Dios (Mc 9, 7) o rey escatológico. El mensaje del texto estaría cerca de Rom 1, 3-4 que identifica pascua y nacimiento del Hijo: el blanco de las vestiduras (Mc 9, 3) es color celeste de los ángeles (Mc 16, 5; Mt 28, 3; Jn 20, 12) o santos (Ap 6, 11; 7, 9, etc.); Moisés y Elías son habitantes del cielo con quienes dialoga Jesús. Los creyentes viven, según esto, a dos niveles: unidos a Jesús pertenecen al mundo divino, donde quieren integrarse con Pedro (Mc 9, 5); pero la Voz de Dios les invita al cumplimiento del mensaje de Jesús (oídle), mientras siguen viviendo sobre el mundo (Mc 9, 7).

Los tres sentidos (historia, esperanza final y experiencia pascual) tienen que unirse de alguna manera. El texto tiene elementos pascuales: Jesús transfigurado es Señor que triunfa de la muerte, Hijo en el que Dios refleja su misterio y se complace. El texto tiene rasgos escatológicos: Moisés y Elías no son simples habitantes del cielo, sino profetas que atestiguan la esperanza de Israel, como confirma Pedro (quiere construir las tiendas de la fiesta escatológica). Sin embargo, el texto aplica esos rasgos al Jesús de la historia que entrega su vida (cf. Mc 8, 31-33 par; 9, 9-13), ayudando a los necesitados (9, 14-29). Estamos, pues, ante un misterio claro de la biografía mesiánica de Jesús, que expresa su más honda realidad en perspectiva orante.

Sentido. Entender y vivir la transfiguración

Desde esos tres planos se entiende el pasaje: cuando la Voz de la nube (presencia de Dios) atestigua que Jesús es su Hijo (Mc 9, 7) no alude sólo al fin del tiempo o a la pascua, sino a su realidad humana, en el camino de la historia, pues en ella ha venido a desplegarse su filiación divina. El misterio de la gloria orante de Jesús se funda en Dios y por eso es necesario que Dios mismo lo proclame.

En contexto bíblico hijo es alguien que recibe el poder del padre, más que quien posee su naturaleza; y así lo supone nuestro texto, apelando a Sal 2, 7. Desde ese fondo se entiende la referencia a Is 42, 1 que traduce la filiación divina de Jesús en términos de servicio: lo que el Padre proclama de forma incondicionada (este es mi Hijo) lo expresa y actualiza el Hijo cumpliendo en amor total la voluntad del Padre (de manera que le llama querido). Lógicamente, la voz culmina diciendo ¡escuchadle!, de manera que los cristianos han de vincularse a la entrega filial de este Hijo, participando en su misterio.

Este es un misterio de epifanía. La palabra de Dios nos indica el sentido divino de Jesús: caminando en obediencia hacia la muerte (8, 9-13) y liberando a los endemoniados (9, 14-29), Jesús viene a mostrarse en su profundidad como Hijo pleno (presencia total) de lo divino. Por un momento se descorre el velo y puede verse al fondo: sin dejar de ser humano (así vuelven a encontrarle los discípulo en Mc 9, 8), Jesús aparece como el Hijo querido (único) de Dios. El mismo que había nacido (concepción) o ha sido adoptado (Bautismo) como Hijo aparece sobre la montaña de la Transfiguración como presencia humana de Dios, su Querido, que entrega la vida por los otros, ofreciéndoles un camino de seguimiento.

Ciertamente la escena vincula historia con pascua y parusía. Si Jesús no se hubiera entregado hasta la muerte (como indica el contexto, ya desde Mc 8, 27 par) y si Dios no le hubiera respondido en la resurrección, como mostrará el final de Mc (16, 1-8), Jesús no habría podido presentarse en su existencia histórica como el Hijo. Este relato de transfiguración constituye así un compendio de su vida, como los restantes momentos de su biografía mesiánica: cada uno expresa y explicita la totalidad de su misterio mesiánico.

Por eso se puede afirmar que Mc 9, 2-8 constituye una visión pascual pre-datada (y/o una pre-datación de la parusía), como sabe Mc 9, 9-13, presentándose a la vez como principio de un fuerte compromiso en favor de los expulsados de la sociedad (cf. 9, 14-29): escuchar a Jesús significa ponerse al servicio de lunáticos y/o enfermos. Desde este fondo se puede asegurar que pascua y parusía constituyen la verdad (culminación) de la historia de Jesús sobre la tierra; no son simplemente un arriba o después de misterio, sino la misma hondura misteriosa (epifánica) de la historia de Jesús.

El icono de la transfiguración

Entendida así, la transfiguración puede entenderse como icono donde quedan integrados los elementos fundamentales de la biografía mesiánica de Jesús, como ha visto la tradición de la Iglesia Ortodoxa, que resume en esta escena el conjunto de la cristología. Desde esta perspectiva, la disputa sobre el sentido histórico, escatológico o pascual del texto se vuelve secundaria, de manera que no puede separarse una de otra. En el centro del icono está Jesús, Dios en persona: el ser humano en cuya vida se expresa el misterio divino.

a) Es un icono pascual. El Jesús transfigurado es imposible sin la pascua y parusía. Por eso, el texto sólo se entiende cuando Jesús resucita de los muertos (cf. Mc 9, 9); lógicamente, en el fondo del pasaje se ha expresado una visión pascual. Por eso, el texto sólo alcanza su culminación cuando Jesús cumpla en su parusía la esperanza de Moisés y Elías, desplegando en plenitud el sentido de lo humano. Nosotros, al situarnos ante el Icono de la Transfiguración, participamos del misterio de la Pascua.

b) Es un icono o signo de presencia de Jesús en la historia. Pues bien, todo ello se relata como historia, un momento del camino de la vida de Jesús, en su decisión de entrega de la vida; eso significa que pascua y parusía constituyen la hondura y el sentido de su biografía histórica. Pero, si en un momento determinado perdemos la base de la historia, convirtiendo este pasaje en puro signo de pascua o anticipación de futuro, destruimos su sentido, tanto teológico como humano. En el fondo sigue estando el gesto de Jesús que ha decidido dar la vida por el reino (cf. Mc 8, 27-9, 1), para liberar de esa manera al niño lunático, signo de humanidad que no puede hablar al Padre. En el centro de la biografía de Jesús, la transfiguración constituye un momento esencial de su identidad mesiánica.

(seguirá…)

Tabor 2: Bajar del Monte, curar al padre del niño lunático del Llano

Expuse ayer el tema de la transfiguración partiendo de la confesión de un oficial judío que veía muchas veces a Moisés y Elías, en el monte de Dios, lo mismo que Jesús, y que esa visión ratificaba su compromiso a favor de la victoria de Israel.

Expuse ayer el tema de la transfiguración partiendo de la confesión de un oficial judío que veía muchas veces a Moisés y Elías, en el monte de Dios, lo mismo que Jesús, y que esa visión ratificaba su compromiso a favor de la victoria de Israel.

El tema no era pues la visión aislada (¡muchos han visto cosas santas en montes sagrados!), sino la buena visión, para bajar del monte, como hizo Jesús, decidido a invertir la historia del padre violento del niño lunático del llano, a quien sus nueve discípulos de abajo no lograban entender ni sanar.

Mi “compañero” soldado quería bajar para defenderse de enemigos malos, imponiendo su buena “ley” en el llano. Jesús bajó con sus tres elegidos para expulsar al demonio mudo del padre y del niño enfrentados en fuerte batalla, en medio de un grupo de inútiles escribas y de impotentes discípulos.

Éste es el mensaje de este evangelio de la transfiguración, que no se cierra ni nos cierra en el monte de las visiones, sino que nos enseña a bajar y acoger/curar al niño enfermo, pues transfigurar significa lograr que los niños curen y vivan en salud y libertad, como ha puesto de relieve esta escena (Mc 9,2-29). Su argumento no es que Cristo haya visto a Dios en la altura, con Moisés y Elías y toda la corte celestial, sino que haya bajado y curado al niño a quien la misma sociedad (su padre) estaba enloqueciendo.

Este niño lunático (seleniakos, dice el evangelio de Mateo), dominado por la “mala luna” de su padre violento, forma parte de esa impresionante procesión de pobres que recorren la trama del texto de Marcos: locos y leprosos, publicanos y ciegos, cojos, mancos, paralíticos, mujeres impedidas y sobre todo hambrientos, hombres que buscan un poco de pan en el desierto o descampado. Con todos ellos va encontrándose Jesús, en ellos descubre la hondura de Dios; por ellos, y en especial por lo niños, ofrece su vida, como seguirá viendo quien lea (recreado, como es mi costumbre en estos casos, a partir del Comentario a Marcos, Verbo Divino, Estella 2012).

Imágenes:

1: El Tabor, al fondo la depresión del Jordán, al sur del mar de Galilea, con Trans-Jordania

2. Detalle del niño “lunático” y su padre, de la Transfiguración de Rafael (Vaticano)

3. Una escena clásica de endemoniado, niño o mayor.

4. Escena entera de la transfiguración de Rafael, con sus tres niveles, para situar mejor la imagen 2.

Del Tabor al valle del poseso. El camino de Jesús.

Este pasaje (Mc 9,2-29) está construido en forma de tríptico: en los extremos aparecen la transfiguración (9,2-8) y la curación del niño enfermo (9,14-29); en el centro está la referencia a la entrega de la vida, el compromiso personal de aquellos que han sido llamados a convertirse en evangelio, buena nueva de vida para los demás (9,9-13). Será bueno que el lector empiece por leerlo con cuidado en su NT. Venga luego a nuestro comentario.

– El monte de la visión. Primera escena: Ver.

Arriba, en la montaña de la anticipación pascual, se encuentra Jesús con sus tres discípulos privilegiados, Pedro, Santiago y Juan (9,2-8). Posiblemente, en su origen, el texto evocaba una experiencia de resurrección: brilla sobre Jesús la gloria de Dios, está transfigurado; por eso le hallamos sostenido por el testimonio de Moisés y Elías, los dos grandes testigos de revelación bíblica (del Antiguo Testamento), que conversan con él en gesto de cumplimiento y gloria. Pudiera decirse que los tres discípulos están en oración mientras Jesús se va transfigurado; descubren en su rostro la gloria de Dios y en su figura la culminación de todas las promesas de lo humano: ha llegado la nueva familia de Dios sobre la tierra.

Pero el mismo texto rectifica esa impresión y dice que se trata de una plegaria egoísta e ignorante: Pedro pretende permanecer allí por siempre, en tres tabernáculos, en eterna fiesta de separación y gozo, con el Jesús de la gloria (y con Moisés y Elías). Que los otros, los hombres y mujeres sufrientes que han quedado abajo, en el valle de locura y discusión del mundo, sigan sufriendo, continúen pervertidos. ¿Qué importa eso? Ellos, los privilegiados del mundo (Padre, Santiago, Juan) participan ya de la oración perfecta de la gloria, con los privilegiados de la antigüedad (Moisés, Elías y Jesús). Esta es su oración suprema, este el Tabor donde culmina una experiencia de la santidad interpretada como descubrimiento misterioso de Dios en Jesucristo y separación del mundo. Evidentemente, el texto afirma que Pedro no sabía lo que decía, pues ellos (los tres humanos) estaban dominados por el miedo. Su Tabor de oración, su “santidad” visionaria estaba hecha de egoísmo y la ignorancia.

– Bajar al llano: Juicio y compromiso.

En el intermedio (descenso comprometido) oímos el diálogo de Jesús con sus discípulos (9,9-13). No han quedado arriba, como quería el ignorante Pedro de la oración evasiva, de la santidad aislada de los problemas del mundo. Han descorrido por un momento el velo del misterio, en gesto de satisfacción personal (¡Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres tabernáculos… !: 9,5). Pero la voz del Padre Dios (¡Este es mi Hijo amado, escuchadle!: 9,7), les ha despertado de ese sueño de oración y les vuelve a colocar pequeños, caminantes, ante la exigencia de entrega de Jesús que les hace bajar de la montaña y, a medida que se acercan al valle de la problemática humana, les va revelando su más honda tarea: no pueden hablar de lo que han visto, no pueden entenderlo, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, es decir, hasta que haya culminado su camino de evangelio (9,10).

La gloria del Tabor adquiere su sentido y se vuelve experiencia cristiana allí donde se asume el camino de entrega y compromiso de Jesús a favor de los pobres y excluidos y, en especial, de los niños. Sólo en esta perspectiva de silencio se vuelve comprensible la pregunta por la resurrección de entre los muertos y por la llegada previa de Elías (9,11). La resurrección del Tabor va vinculada al gesto de entrega a favor de los demás.

La gloria del Tabor adquiere su sentido y se vuelve experiencia cristiana allí donde se asume el camino de entrega y compromiso de Jesús a favor de los pobres y excluidos y, en especial, de los niños. Sólo en esta perspectiva de silencio se vuelve comprensible la pregunta por la resurrección de entre los muertos y por la llegada previa de Elías (9,11). La resurrección del Tabor va vinculada al gesto de entrega a favor de los demás.

Las mismas figuras de Moisés y Elías quedan integradas en ese camino de don de la vida a favor de los excluidos del mundo: sólo así se puede hablar de la verdadera ley (Moisés) y de la esperanza profética de Elías que, conforme a la doctrina de los escribas, ha de venir para restaurarlo todo, en gesto de fuerte imposición y fuego. Pues bien, Elías ha venido ya (le han visto en la montaña de la oración); y ha venido también Moisés (estaba en la misma montaña). Su camino de promesa se explicita y cumple ahora por medio del sufrimiento y rechazo del Hijo del Hombre (9,12).

– Actuar, la curación del niño.

Abajo han quedado los otros nueve discípulos del Cristo, que luchan impotentes contra el “demonio mudo” del niño enfermo (9,14-29). Así venimos, de un modo muy normal, del sufrimiento del Hijo del Hombre (que ha de ser negado y rechazado) a la cruz concreta de este hijo endemoniado y de su padre impotente. Esta es la verdad de nuestra historia, este el rostro atormentado de la humanidad, condensada en un hijo y un padre que no logran comunicarse.

Los discípulos de Jesús discuten con los escribas, en medio de una multitud ansiosa, expectante, y mientras tanto el niño sufre, el padre se angustia. Unos y otros representan la religión inútil de las leyes e ideales vacíos, del ritualismo muerto, de la ideología impotente; son la familia impositiva, mentirosa, de la vieja tierra (9,14-19). Pero viene Jesús con los tres discípulos que le han acompañado a la montaña. Las cosas van a cambiar.

El tema de la Iglesia. Entre visionarios del monte e impotentes del llano

Estamos en el centro de un fuerte conflicto de religión, sociedad y familia. En la escena de arriba se hallaba Jesús transfigurado; abajo está el padre impotente con el hijo enfermo, rodeado de escribas, con nueve discípulos inútiles del Cristo (pues no pueden curar al niño enfermo). También son inútiles los tres discípulos privilegiados del monte; Jesús les ha subido a su Tabor para que descubran a Dios entregando su vida por los otros, pero ellos prefieren quedarse allí, haciendo tres tiendas de descanso y olvido eterno.

Esta es la tragedia de la humanidad, este el problema de la iglesia. Los visionarios de arriba piensan que han hallado a Dios, que han visto su misterio; por eso quieren quedarse allí, haciendo tres tabernáculos sagrados donde pueden descansar ya para siempre con el Cristo transfigurado, sin introducirse en la pasión del mundo, sin pasar por la complejidad de la historia, olvidando todos los problemas (disputas, locuras) de este mundo viejo. Por su parte, los inútiles de abajo disputan y razonan con todos los escribas de la historia, pero sus razones y gritos no consiguen curar al niño enfermo.

Este es el divorcio de la historia, la ruptura entre una oración sin vida (los de arriba se despreocupan del niño) y un esfuerzo humano sin oración (los discípulos de abajo quieren curarle pero no lo consiguen). Los de arriba desean una casa de recogimiento particular, tabernáculos santos dónde solo se escucha una oración sin compromiso con el mundo. Los de abajo no tienen casa permanente sino disputa con los escribas y el padre del niño enfermo. En cierto sentido, estos son más coherentes, pues al menos saben que existe opresión sobre la tierra; en torno a ella discuten. Conocen algo del dolor del mundo, mientras los de arriba parecen ignorarlo.

En medio de esa escisión de los discípulos se extiende la tragedia de la historia representada por el padre y el niño enfermo. Sólo Jesús puede superarla, bajando con los discípulos orantes hasta el valle de locura y discusión, para curar al niño y decir a los discípulos de abajo que este tipo de demonios sólo pueden expulsarse con oración (9,29), es decir, subiendo a la montaña de la pascua para recibir allí la fuerza de Dios y traducirla en gesto de servicio hacia los pobres. En la unión de esos planos se mantiene Jesús, uniendo de esa forma cielo y tierra, contemplación y acción liberadora, en gesto que Mc vincula con su muerte.

Hijo de Dios, hermano de los hombres

En ese contexto decimos el mismo Jesús vincula esos niveles, apareciendo por un lado como el Hijo amado de Dios (9,7) y por el otro como aquel que ayuda al padre humano a dialogar con su hijo enfermo, en clave de fe sanadora (9,22-24). Quizá pudiéramos decir que nos hallamos ante dos escenas de familia (una de Dios, otra del mundo), vinculadas por el mismo Jesús, Hijo divino, que ayuda al padre e hijo de este mundo:

– Arriba está Jesús, el Hijo verdadero, culminando un camino iniciado por la ley (Moisés) y los profetas (Elías), rodeado de testigos que miran ignorantes su misterio, mientras quieren quedar allí por siempre. Ellos no saben expandir la casa de la vida; quieren cerrarse en tres tiendas “sagradas” y eternas. Sólo Dios sabe, define y constituye el sentido de Jesús, en clave de familia, en palabra de ratificación pública de su paternidad. Dios había dicho ya a Jesús, en intimidad personal: ¡Tú eres mi Hijo amado, en tí me he complacido! (1,11). Ahora expande esa palabra en forma abierta, para que la iglesia entera lo reciba y actúa en consecuencia: ¡Este es mi Hijo amado, escuchadle! (9,7). Esto significa que el misterio de la transfiguración debe expandirse, de forma que todos acogen y escuchen a Jesús, conforme a la voz de Dios. Esta revelación superior (voz de la nube) desvela, al mismo tiempo, la paternidad bondadosa de Dios y el poder creador (salvador) de la palabra de Jesús, a quien constituye Hijo querido. Dios aparece de esa forma como Padre que confía en Jesús, diciéndonos que confiemos en el y le escuchemos, porque es su agapêtos, Hijo entrañable.

– Abajo, en cambio, hay un padre impotente: un hombre que no puede creer en el hijo, ni transmitirle su palabra (cf. 9,17-24). La tragedia de la escena está en el hecho de que el padre humano no consigue decir a su hijo enfermo lo que el Padre Dios dice a Jesús al llamarle mi Hijo amado. Por eso, toda la actuación de Jesús ha de entenderse como terapia paterna: quiere que el padre confíe, acepte a su hijo y le quiera (le crea), llamándole agapêtos, querido, traduciendo así en la tierra el misterio del Dios del reino de Jesús .Este es el tema: un padre incrédulo, un hijo loco, incomunicados entre sí, en medio de unos profesionales de la religión (escribas, discípulos inútiles del Cristo) que no saben más que discutir entre sí. En el centro de la tierra queda una familia rota, una sociedad impotente, entregada a las disputas estériles. Este es el entorno de una iglesia mundanizada (los nueve de abajo), mientras la iglesia sacralizada del Tabor (los tres de arriba) sueña de forma egoísta en su propia tranquilidad celeste, olvidándose del mundo, olvidándose del Cristo que ha venido a dar la vida en medio de la fuerte locura e injusticia de la tierra.

Es evidente que Marcos sabe que en el mundo existen otros hombres y mujeres oprimidos, hay otros problemas (de lepra y locura, de impureza y hambre, de opresión y ceguera…) como señala con toda nitidez su texto, mostrando que el Cristo de Dios se identifica con los necesitados de la tierra, en gesto de compasión activa (cf 3,7-12; 6,53-56). Pero esa miseria universal ha venido a condensarse luego en ciertas figuras emblemáticas, que la resumen y explicitan.

Tragedia humana, ruptura entre el padre y el hijo

Son significativos en este contexto los pasajes donde se resalta eso que pudiéramos llamar la disociación familiar, expresada a través de la ruptura entre los padres y los hijos. Da la impresión de que es difícil ser padre, es complejo dar vida. Es aquí donde Jesús puede ofrecernos su más honda experiencia sanadora de familia. Recordemos dos pasajes paralelos:

– Jairo y su hija (5,21-43). El archisinagogo judío (signo de la religiosidad israelita) era incapaz de ofrecer un futuro de vida a su hija adolescente (había cumplido doce años). Tuvo que llamar a Jesús, quien vino y tomó a la joven de su mano, dándole fuerza para caminar hacia una vida diferente, digna de ser gozada, con los padres, que han de darle de comer (fortalecerle) y los tres representantes de la iglesia (los mismos de la transfiguración), que han de ofrecerle compañía.

– La sirofenicia y su hija (7,24-30). Toda la humanidad aparece en el pasaje condensada en esta madre pagana que no logra abrir un futuro de salud (esperanza personal) para su hija. También ella llama a Jesús, contagiándole su fe de madre impotente (¡también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa…!) y dándole fuerza para que pueda curar a su hija pagana. En este nivel de vida familiar, de enfermedad filial e impotencia paterna (materna) no existe distinción entre judíos y gentiles.

Nuestro pasaje (9,14-29) tiene algo de los dos anteriores, al resumir la tragedia y tensión humana en las figuras de un padre y un hijo que no pueden comunicarse. Toda la historia se condensa en este padre angustiado, presumiblemente judío (aunque el transfondo confesional importa ya poco), que desea curar a su hijo y no puede, pues no logra creer en la vida ni tiene palabra creadora, curadora, paterna, para darle vida. De esta forma es signo de una humanidad que no consigue perpetuarse, que destruye en la locura a su propio hijo enloquecido, que se encierra en su mutismo estéril, desplegando al mismo tiempo su violencia en forma de autoagresión que puede dirigirse en cualquier momento hacia los otros.

Nadie (ni escribas judíos, ni discípulos inútiles del Cristo) ha logrado penetrar en ese abismo que crece entre el padre y el hijo. Sólo Jesús, que baja de la montaña de la transfiguración, en camino de entrega creadora de vida logra hacerlo. Así llega hasta la fuente de aquella dura enfermedad, que azota de formas distintas, pero complementarias, al hijo y al padre. Llega hasta el lugar donde se vinculan vida y muerte, para introducirallí la más honda experiencia de su filiación, la voz del Padre Dios que le llamó al principio (1,11) y que ahora ratifica para todos su misión formadora de familia (9,7).

Familia de Jesús, familia humana.

Al unir de esta manera las escenas laterales del gran tríptico (9,2-8 y 9,14-29) suponemos que Jesús quiere ofrecer al padre humano impotente la más honda experiencia del Padre Dios sanante que le ha dicho: ¡Tú eres mi Hijo amado! El padre angustiado, hombre de fe pobre (¡Creo pero ayuda mi incredulidad!: 9,24), debe aprender a decirle al hijo lunático: ¡Tú eres mi hijo amado!. Están así implicados conflicto social (familiar) y problema religioso, altura sagrada y lugar de sufrimiento humano:

Al unir de esta manera las escenas laterales del gran tríptico (9,2-8 y 9,14-29) suponemos que Jesús quiere ofrecer al padre humano impotente la más honda experiencia del Padre Dios sanante que le ha dicho: ¡Tú eres mi Hijo amado! El padre angustiado, hombre de fe pobre (¡Creo pero ayuda mi incredulidad!: 9,24), debe aprender a decirle al hijo lunático: ¡Tú eres mi hijo amado!. Están así implicados conflicto social (familiar) y problema religioso, altura sagrada y lugar de sufrimiento humano:

– Todo es religioso en el Tabor, lugar de contemplación, clausura mística de santidad propia de iniciados. Allí ha subido Jesús, hacia esa cumbre tiende el evangelio, en camino que pasa por la muerte (entrega de la vida).

– Todo es profano en el Valle del Enfermo (autista, epiléptico), dominado por la disputa religiosa y la impotencia del padre angustiado, con un hijo que habla solamente con los gestos de su soledad destructora.

Bellamente ha vinculado nuestro texto ambos aspectos, en forma literaria y teológica, al destacar la importancia del descenso (l9,9-13) y al mostrar que la curación del niño enfermo brota de la misma experiencia que Jesús ha tenido en la montaña. Un Tabor que se cierre en la contemplación, impidiéndonos llegar al Valle de los Locos no es Tabor. Y un Valle de Locura donde no pueda escucharse la palabra del Tabor (¡Mi hijo amado!) acaba siendo lugar de pura muerte.

El evangelio de Mc suele interpretar la enfermedad como dolencia de toda la persona (en plano social o familiar e individual), especialmente en el caso de los niños y los adolescentes. Los jóvenes de las nuestra tres historias familiares (hija de Jairo, niña sirofenicia, lunático del valle) sufren de algún modo la enfermedad de la familia (de sus padres). Por eso, para curar a los hijos, Jesús debe suscitar y robustecer la fe de los padres.

Normalmente, los dos mundos suelen hallarse escindidos. En la parte superior aparecen los orantes transfigurados, los miembros centrales de la iglesia. En la parte inferior se debate el padre del enfermo con el resto de los discípulos y escribas impotentes. Pues bien, Jesús vincula ambos espacios, en camino de entrega personal, suscitando en el mundo una experiencia de fuerte filiación, abierta a la palabra que se escucha, como acaba indicando la misma voz celeste: ¡Escuchadle!

Demonio mudo, una enfermedad sangrante

Frente al Dios que abre en Jesús un espacio de palabra (¡escuchadle!) se sitúa ahora un niño que no quiere o no puede hablar (no tiene acceso a la palabra). La hija de Jairo sufría un problema de alimentación (posible anorexia), de forma que Jesús terminaba diciendo a sus padres le dieran de (le enseñaran a) comer (5,43). Ahora estamos ante un caso de autismo violento, que quizá podría interpretarse como epilepsia autodestructora. Así le define el mismo padre, que ofrece un buen diagnóstico de la enfermedad, pero luego es incapaz de curarla:

– ¡Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu ( =demonio) mudo! (9,17). Está encerrado en su propio vacío, sin acceso a la comunicación personal. Por razones que el texto no aclara, el niño no puede o no quiere hablar con nadie, viviendo así en un tipo de aislamiento que rompe todos los lazos de familia. No ha escuchado jamás una voz, jamás le han hablado de verdad. En diversas ocasiones se ha especulado peligrosamente acerca del silencio: ciertos monjes cristianos han exaltado el santo silencio, condenándose a veces a una vida de falta de comunicación; filósofos y místicos han insistido también en la exigencia del silencio religioso, que nos vincula a Dios más allá de la palabra. Pues bien, este niño está atrapado en las cadenas de un silencio demoníaco: malvive en un mundo hecho de falta de comunicación, sufre y se agita en un espacio y tiempo pervertido donde no existe palabra que vincula al padre con el hijo, ni al hijo con los otros seres humanos. Su enfermedad le aloja en el silencio de su vida vacía y violenta, muda y destructora, cercana ya a la muerte.

– Y cada vez que el espíritu le agarra le arrastra, le hace echar espuma y golpear los dientes y le seca (9,18). Es un niño que vive en el nivel de la violencia corporalizada. Su silencio interior y exterior viene a convertirse en una especie de agresividad integral. No escucha a nadie, en nadie puede confiar, nunca le han dicho o no ha sentido que le dicen: ¡tú eres mi hijo, yo te quiero! . Por eso, descubre y realiza su vida como un deseo de muerte que se enrosca en sí misma, en círculo incesante de violencia. El padre lo sabe y se siente impotente. No puede ofrecer a su hijo , enfermo desde la infancia (9,21), una palabra creadora de afiramción personal y de cariño.

– El espíritu le arroja muchas veces al fuego y al agua, para perderle (9,22). El niño vive en el centro de un conflicto que parece connatural a su existencia hecha de muerte. Difícilmente se podría interpretar mejor esta situación, trenzada en lazos de agresividad ostentosa, destructiva. Es evidente que se mata sin querer matarse, para hacer sufrir al padre, para decirle que tenga atención, para pedirle ayuda. Así vive este niño, en el borde de una vida hecha de muerte, en relación de violencia frente al padre, a quien quiere matar en el fondo haciendo que se mata a sí mismo.

La misma enfermedad es un lenguaje pervertido, una forma de expresar su falta de fe, su carencia de cariño. La primera forma de oponerse al padre (y quizá al resto de familiares y al conjunto de la sociedad) es el silencio; el niño se aísla, creando un mundo resguardado, fuera de las decepciones que le puede ofrecer el ambiente. La segunda forma de oponerse al padre es su auto- agresividad, su amenaza de muerte. Los gestos ya indicados (silencio, arrastrarse por el suelo con espuma en la boca, intentos de suicidio) son síntomas de una enfermedad más honda, hecha de impotencia personal y falta de comunicación con el padre.

Se trata, sin duda, de una enfermedad psicosomática, de un trastorno radical de la comunicación. Este niño sobrevive porque se ha introducido en la noche de su propia enfermedad, entre el fuego y el agua, en una especie de temblor incesante de muerte. Quizá pudiéramos añadir que esos síntomas de la enfermedad son ambivalentes: por un lado le apartan de los otros (de la familia); por otro han de entenderse como signo de dolor y petición de ayuda.

Curar al padre, para que el hijo sane

Jesús sabe entender la enfermedad, haciendo que el mismo padre del niño se la explique. Después no cura al niño sino al padre, abriéndole al campo de la fe, al lugar donde se puede amar en forma gratuita y creadora, diciendo: ¡Tú eres mi hijo querido!. Sólo así, cambiando al padre, Jesús puede llegar hasta el principio de locura de su hijo, en gesto fuerte de clarificación y ayuda. Desde una perspectiva humana, todo lo que hace Jesús es terapia de tipo antropológico (en plano de humanización y transparencia de lenguaje). Pero en otra perspectiva su gesto aparece como descubrimiento y despliegue religioso. Dios mismo se vuelve presente y transforma estas relaciones rotas (recreadas) del padre con el hijo. Es ahí donde Jesús viene a mostrarse como verdadero mesías, enseñándole al padre enfermo (del enfermo) a darle vida al hijo dividido (autista, epiléptico).

– Por un lado, el padre aparece como responsable de la enfermedad del niño. Por eso debe iniciar un camino de fe, con la ayuda de Jesús, aceptando a Dios como señor de la vida y redescubriendo la exigencia y gracia de su paternidad en clave de confianza. Convertir al padre para que el niño se cure: esa es la estrategia de Jesús.

– Este padre es enfermo, pero está dispuesto a colaborar. Por eso ha buscado la ayuda de los discípulos, por eso viene a Jesús. No se empeña en mantener su posible razón, no se defiende a sí mismo, no echa la culpa al niño enfermo. Sabe observar, asume su propia responsabilidad en relación al niño, se compromete a creer con la ayuda de Jesús.

Jesús penetra en ese abismo de ruptura familiar y opresión del niño. Viene de la montaña del encuentro con Dios, donde ha escuchado en forma nueva, en gesto de servicio liberador, la voz de la nube divina que dice ¡Tú eres mi Hijo (1,11; cf 9, 7). Por eso puede actuar y actúa como hermano de los hombres, llegando hasta el lugar de la máxima disociación y ruptura familiar, hasta el abismo donde la falta de comunicación entre el padre y el hijo se convierte en principio de locura para el más débil de los dos (el niño).

Jesús terapeuta

Jesús no ha sido un padre de familia en el sentido convencional de ese término: no ha construido un nuevo hogar pequeño, al estilo nazareno, no ha venido a educar a unos hijos de su carne y de su sangre. No es padre en ese plano, pero puede presentarse como amigo, hermano, padre, en un nivel más hondo de comunicación. Así traduce en forma humana, dentro de la zona más sufriente de este mundo, la palabra de gozo creador de Dios: ¡Este es mi Hijo!. La misma voz de Dios le ha conducido hasta el lugar del conflicto que escindía al padre y al hijo. Su misma oración mesiánica le capacita para descender hasta el abismo enfermo de un mundo donde la falta de comunicación se traduce en forma de enfermedad, locura y muerte.

Jesús actúa como verdadero terapeuta o creador de familia. Dialoga con el padre en forma clara y comprensiva; no le acusa de nada, no le condena ni humilla. Simplemente le escucha, deja que se vaya desahogando y al final le conduce al lugar donde la fe (en Dios, en sí mismo y en en el hijo), le hacen superar la incredulidad y le capacitan para curar al hijo enfermo:

– Todo es posible para el que cree, dice Jesús (9,23), en palabra que proviene de la tradición israelita (cf. Gén 18,14) y que ha sido interpretada por Pablo como principio de vida cristiana (Gal 2-4; Rom 1-5). Esa fe no es para Jesús fuente y lugar de salvación sólo interior sino fuerza de transformación personal, en el plano de la vida individual y de las relaciones familiares y sociales. La misma familia (relación del padre con el hijo) viene a presentarse de esa forma como realidad que se vincula con la fe y en ella se alimenta. Allí donde otros podían colocar las relaciones de la carne y de la sangre y el orgullo de la raza como principio de vida familiar ha colocado Jesús la fe mutua, la confianza creadora del padre que habiendo dicho ¡creo! puede confesar al niño enfermo: ¡tú eres mi hijo querido!

-Creo, pero ayuda mi incredulidad, dice el padre, en palabra creadora de familia (9,24). Esta confesión invierte el orden normal de las relaciones familiares. Se dice de ordinario que los hijos deben creer en los padres, obedeciéndoles sumisos. Aquí es el mismo padre el que, creyendo en el Dios de la vida (el gran Padre), puede suscitar y suscita la fe en su propio hijo. Mc ha reservado de ordinario el símbolo de padre para Dios (cf 3,31-35;10,28-30). Pues bien, en este caso ha presentado a un verdadero padre humano, interpretándolo en clave de fe: es padre el que, imitando a Dios, confía en su hijo e inicia con él un camino de curación. Por sí mismo, este padre había querido ayudar a su hijo, pero no conseguía; sólo ahora, con la ayuda de Jesús, puede convertirse en padre verdadero.

Así aparece Jesús en su doble función de enfermo (necesitado) y sanador. Por un lado, él penetra en el abismo de dolor del hijo, identificándose con su opresión, asumiendo en sí la carga de enfermedad y violencia del niño para así curarle. Por otra parte, Jesús sabe llegar al corazón del padre, madurándole en la fe y haciéndole capaz de ofrecer amor sanante al niño enfermo.

Jesús se hace enfermo, Jesús sana.

Jesús no cura como un mago que se mantiene arriba y actúa desde fuera. No mira al mundo como espectador curioso que sobrevuela los dolores de la historia. Al contrario. Todo este pasaje nos muestra la insondable relación entre el Tabor (transfiguración, la voz del Padre) y el Valle de locura y violencia de este mundo. Jesús ha unificado ambos momentos, en forma de compromiso de liberación humana. De esa forma, su Tabor se expresa como entrega sanadora de la vida; y, por otra parte, esa entrega sanadora proviene de la pascua de Jesús (de su entrega en favor de los necesitados).

No es fácil para Jesús, no es sencillo penetrar de esta manera, por dentro, en el infierno de este mundo donde la muerte parece apoderarse de los lugares más profundos de la relación entre los padres y los hijos. Le duele a Jesús, lo siente en el alma, en una especie de anticipo de la Oración del Huerto de los Olivos, cuando pedirá que pase el cáliz (cf 14,36). Por eso dice:

¡Oh generación incrédula!

¿hasta cuándo estaré entre vosotros,

hasta cuándo tendré que soportaros? (9,19).

No creen los hombres, por eso enferman de esta manera. No creen los hombres, por eso se oponen unos a los otros. A Jesús le pesa la falta de fe, no tánto en su relación con Dios cuanto en su relación con los humanos.

Le pesa, pero asume, desde el niño enfermo, la miseria de la historia, en gesto de encarnación sufriente; ese niño enfermo no es alguien que le mira desde fuera, no es un caso más en la lista de los necesitados del mundo sino un momento de su propia vida hecha de solidaridad creadora.

Le pesa a Jesús la falta de fe, pero asume el reto de la enfermedad y se identifica activamente con el padre del enfermo; no le sustituye, no ocupa su lugar, no le niega la tarea y exigencia creadora de su paternidad; pero penetra en su camino y le ayuda a creer, haciéndole capaz de reengendrar al hijo antes enfermo, haciendo ya que nazca a la vida madura, confiada, verdadera.

En el lugar de la mayor miseria humana se introduce el Cristo de la transfiguración. Ha escuchado la voz de Dios ¡eres mi Hijo! y quiere que todos los hombres descubran lo que él sabe, sabiendo lo que implica la filiación, una vida de confianza creadora, que le identifica con los pobres (niños, hambrientos, marginados, locos…), poniéndole al mismo tiempo al servicio de esos pobres (en gesto de creatividad sanadora, transformadora, de justicia).

Le duele a Jesús en el alma (¡oh generación incrédula!… ) pero acepta ese dolor y con gran decisión va penetrando en el conflicto de este mundo, que tiene un aspecto económico y social, cultural y religioso, pero que culmina en nuestro texto (desde Mc 9,2-29) en forma de falta de gratuidad y comunicación familiar.

Allí donde los hombres se cierran unos de (y contra) los otros, allí donde aquellos que parecen más fuertes imponen su voluntad sobre los débiles brota y crece la locura y maldad de la historia. Jesús se ha ido identificando con los expulsados y oprimidos, en proceso de curacion exigente y creativa. En algunos casos ha curado directamente a los mismos enfermos, en diálogo directo de sanación y ayuda humana. Pero en otros casos cura transformando a los “mediadores” de la enfermedad (en este caso al padre), pues los enfermos o necesitados (en este caso el niño) son víctimas de una situación externo. Sólo la transformación del padre podrá curar en nuestro caso al hijo.

Estos demonios se expulsan sólo con oración.

Desde este fondo pueden entenderse algo mejor las actitudes y gestos de los diversos personajes del drama. Marcos los ha situado estratégicamente, al principio y fin del texto de la curación:

– Los escribas no pueden expulsar a estos demonios, porque ponen la estructura de la ley por encima de la experiencia de fragilidad del ser humano, conforme ha mostrado en otros pasajes el mismo evangelio (cf Mc 2,1-12; 2,23-3,6; 3,22-30; 7,1-23). Para los escribas existe un orden de Dios, una legalidad sacral que parece encontrarse por encima del sufrimiento y locura de la historia. Conforme a esa postura, la curación de unos endemoniados resulta secundaria. Dios habita en el cumplimiento de la ley, no en el dolor de la humanidad. Dios se expresa en la estructura sacral, sacramental, del conjunto de la nación israelita; por eso es secundario que algunos padezcan.

– Los discípulos normales de Jesús (los nueve que han quedado en la llanura) son incapaces de curar a estos enfermos (cf. 9,14-18). Ciertamente, ellos reconocen el valor de las curaciones; saben que Dios sufre en los necesitados, pero no pueden ayudarles de verdad porque no tienen auténtica fe (cf 9,19) y porque no saben orar (9,29), es decir, no han subido a la montaña de la transfiguración.

– Sólo Jesús puede curar, porque ha hecho camino de la fe, en gesto de oración auténtica, descendiendo del Tabor en actitud de entrega de la vida. Sólo él puede penetrar y penetra en el abismo de dolor de niño enfermo, haciendo que el padre sea capaz de curarle con su gesto de fe. Entendida así, la oración de Jesús y de sus verdaderos discípulos viene a viene a interpretarse como poder de creatividad humana integral. Quien ora de verdad desciende del Tabor para identificarse con los necesitados de la historia humana, en gesto de curación total, de transformación humana.

Esto es lo que Jesús ha querido indicar, subiendo a la montaña con los tres discípulos orantes (signo de todos los cristianos), para iniciar con ellos un camino de curación (de transformación humana). Sólo la oración (experiencia fundante de fe) permite alcanza la hondura del sufrimiento humano, en el lugar de la injusticia, para introducir allí la palabra creadora de Jesús. Sólo la oración, entendida como palabra de trasparencia que nos vincula con Dios Padre, nos hace capaces de descubrir a Cristo en la hondura del sufrimiento humano. Por eso, la frase final del relato podría decirse de dos formas:

– Este género de demonios no pueden expulsarse sino es con oración.

– Este tipo de oración sólo despliega su verdad expulsando a los demonios (cf. 9,29).

La misma oración nos conduce al lugar de la miseria y destrucción humana, haciéndonos capaces de ofrecer a los pobres el supremo testimonio de la paternidad creadora de Dios. Se ha identificado Jesús con los sufrientes (los oprimidos, los impuros, los locos, los hambrientos) de la historia. Transforma Jesús a los que deben actuar como padres, haciéndoles capaces de creer y de ayudar de esa manera a los sufrientes. En este doble sentido, la expulsión de los demonios viene a expresarse como despliegue de oración. Por eso, podemos añadir que sin identificación con los sufrientes y sin compromiso liberador dentro de la historia, no existe oración cristiana, conforme al modelo y camino de Jesús.

– La oración es en sí misma un gesto de diálogo con Dios, en actitud de fe profunda y de total entrega en manos del misterio (es decir, de la paternidad de Dios). Diálogo absoluto, en plena transparencia, con aquel que nos hace ser personas y nos ama, eso es la oración. Para que puedan descubrirlo ha llevado Jesús a los tres escogidos de su iglesia a la montaña de su encuentro con Dios. Ha querido que le vean desde el otro lado de la experiencia pascual, escuchando la voz de Dios que le sostiene y fundamenta como Hijo.

– La oración es en sí misma un gesto de diálogo con Dios, en actitud de fe profunda y de total entrega en manos del misterio (es decir, de la paternidad de Dios). Diálogo absoluto, en plena transparencia, con aquel que nos hace ser personas y nos ama, eso es la oración. Para que puedan descubrirlo ha llevado Jesús a los tres escogidos de su iglesia a la montaña de su encuentro con Dios. Ha querido que le vean desde el otro lado de la experiencia pascual, escuchando la voz de Dios que le sostiene y fundamenta como Hijo.

– Expulsar a los demonios parece que es tarea diferente y separada de la oración. Sin embargo, conforme a la visión total del texto, el descubrimiento de Dios en la miseria de los hombres (en el niño enfermo) y el gesto de ayuda liberadora (asumido en fe por el padre) son una consecuencia de la oración. Quien llega a la hondura de Dios puede penetrar en el mundo de la más fuerte locura, hasta el lugar donde se generan las injusticias sociales y las destrucciones familiares, las faltas de comunicación personal, la lucha intrafamiliar. Por eso, descubrir al Cristo sufriente en los pobres y ayudarles a curarse (expulsar sus demonios) es una consecuencia de la misma fe.

Sabiamente dice el pasaje que estos demonios sólo se expulsan con oración, es decir, desde un proceso fuerte de transformación personal. El padre del niño enfermo no ha subido al Tabor en forma externa, pero ha hecho con Jesús la fuerte travesía de la fe. Por eso puede colaborar con él en el proceso de la curación. Este padre viene a presentarse ya en el fondo del pasaje como verdadero liberador, padre verdadero que ayuda a los demás crecer en la fe y ofrece a sus hijos (enfermos y oprimidos) un espacio de existencia liberada.

La locura del niño (poseído por un pneuma alalon o espíritu mudo) era su propia falta de comunicación, que provenía precisamente de la ausencia de diálogo (religioso, humano) del padre carente de fe. La conversión del padre es conversión a la oración creadora y paterna, es decir, a la fe y a la palabra, a la comunicación y al gozo que dar vida a los demás. Difícilmente podría haberse dicho algo más hermoso acerca del valor de la palabra y la confianza entre los hombres, en clave de creación de familia. Esto es un padre verdadero: alguien que cree y abre espacio de fe (confianza orante) para sus hijos. Esto es un cristiano: un hombre que convierte su oración en experiencia de justicia sanado

Comentarios recientes